Lescarène par Saint-Raphaël et Nice

Le camp forestier de Lescarène, resté en l’état où ses occupants l’avaient laissé en 1973.

Le camp forestier de Lescarène, resté en l’état où ses occupants l’avaient laissé en 1973.

Quoique peu en train du fait de mon angine, j’aborde mon transfert vers Saint-Raphaël avec plaisir car je savoure déjà les quelques heures que je vais passer avec le bon Docteur Pierre Barisain-Monrose. Pied-Noir exilé à Nancy pour ses études de médecine, c’est là que la guerre d’Algérie l’a rattrapé. Au retour du Général De Gaulle au pouvoir en 1958, il décidait de résilier son sursis et de partir pour vingt-huit mois de service dans le Djebel. Avec le 18ème RCP, le Docteur Barisain a, comme médecin militaire, tout vu. Et je ne me lasse pas de l’entendre raconter avec passion et en termes souvent lyriques, les grands et petits faits de cette Guerre d’Algérie qui reste, soixante ans après, la grande affaire de sa vie.

Evidemment, ce n’est pas le lieu, ici, d’en parler de manière exhaustive mais j’aurais voulu vous présenter le Docteur Barisain, qui a, attention sublime, accolé le nom de son épouse au sien. Je lui ai donc demandé de m’envoyer un curriculum vitae. Il m’a répondu par une pirouette, une anecdote. A son retour de service, il s’est rendu en uniforme de l’Armée française, au rectorat pour accomplir dans l’urgence des formalités relatives à son internat. On lui a demandé de faire la preuve de sa nationalité. Il fallait qu’il écrive à Oran pour obtenir un extrait de naissance et une attestation de nationalité française. Il invoqua l’impossibilité d’une telle démarche du fait des troubles du moment (on était en plein putsch). Ayant montré son uniforme, et argué des vingt-huit mois de service militaire qu’il venait d’effectuer, il s’entendit répondre que cela n’avait aucune valeur. Finalement, le fonctionnaire lui donna un conseil. « Ecoutez, lui dit-il ! Donnez cinq cent francs (anciens) à ces deux clochards que vous voyez là, au coin de la rue, et demandez-leur de témoigner ! » Interloqué, Pierre Barisain-Monrose s’exécuta néanmoins. Les deux clodos vinrent jurer qu’il était bien français et Pierre put faire son internat et obtenir son diplôme de Docteur en médecine. Soixante ans plus tard, il n’en est toujours pas revenu. Moi non plus !

Mercredi 14 août. Après une nuit où je m’étais pleinement requinqué, Pierre me déposait à la gare de Saint-Raphaël, d’où je me rendis à Nice. Là, plus léger de quelques kilos car j’avais laissé à Marseille mon ordinateur portable inutilisable, je remontai sur mon vélo pour une étape prévue de 118 km, qui devait me mener à Lescarène, où j’étais attendu, puis Breil-sur-la Roya, et retour à Cantaron.

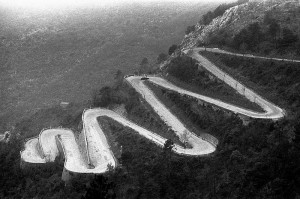

J’avalai dans l’euphorie les vingt et un kilomètres qui séparent Nice de Lescarène, avec son Col de Nice et ses quatre-cent-deux mètres de dénivelé, un parcours dont seuls les deux-mille cinq cents derniers mètres sont impressionnants. A Lescarène, l’accueil était organisé par un fils de Harki que j’avais rencontré quelques semaines plus tôt, à Nice, à l’occasion de la journée dite « Au soleil des deux rives », qui avait fait l’objet d’un boycott de certaines associations de PN. Nous avions longuement discuté et même disputé. Le courant était passé. Il avait lu et apprécié mon livre « Manifeste d’un fils de Harki fier de l’être ».

Maïdin Bencheliff, c’est son nom, avait vécu à Saint-Pons, tout près de Béziers, où j’avais de nombreux contacts. Il avait trouvé sa voie grâce aux écoles créées par l’Armée pour former des enfants de Harkis. Après avoir servi cinq ans dans la Marine, il s’était fixé dans les Alpes Maritimes. Maïdin avait beaucoup milité, jadis, et il avait, notamment, participé activement à la « révolte des enfants de Harkis » de 1992. Mais il avait été dégoûté du milieu associatif et il avait décroché. Ma rencontre, m’a-t-il dit, l’avait fait replonger. Et le voici bien décidé à reprendre du service, selon les voies nouvelles que je proposais.

A Lescarène, les choses avaient été bien faites. Je fus reçu au camp lui-même par une petite délégation menée par le Maire de Lescarène en personne, M. Donnadey, son adjoint M. Vallauri et l’ami Maïdin. Il y avait là deux enfants de Harkis ayant vécu dans le camp, Yves et Ahmed. Le Docteur Barisain-Monrose s’était fait représenter par MM. Casagrande et Pico. Etait également présent un candidat à la succesion du maire de Drap, un village voisin où vivaient beaucoup de familles d’anciens Harkis, accompagné d’un jeune loup aux dents longues et à l’air pas tibulaire mais presque, dont je sus qu’il s’agissait d’un membre du cabinet du maire de Nice parachuté là pour faire carrière. Ça sentait les élections ! Il y avait aussi un journaliste local qui m’interrogea, moins longuement que le maire, sur le sens de ce périple.

M. Vallauri, Saïd, Mme Khelifi, icône du camp, le Dr Donnadey, Maire de Lescarène, Ahmed, Maïdin.

M. Vallauri, Saïd, Mme Khelifi, icône du camp, le Dr Donnadey, Maire de Lescarène, Ahmed, Maïdin.

Après notre visite au camp, nous nous rendîmes auprès du monument aux morts où une cérémonie d’hommage aux Harkis et un dépôt de gerbe étaient prévus. Tout y fut : le salut au drapeau, la minute de silence aux morts, la marseillaise, le discours, de circonstance, du maire. Maïdin y alla d’un petit mot, soigneusement préparé, où il rappela le mot de Georges Clémenceau, « Ils ont des droits sur la France ! », qu’il appliqua aux Harkis, car, selon lui – et nous en sommes d’accord -, ils ont contribué à la grandeur de la France. Il conclut justement en disant qu’elle se grandirait encore en reconnaissant ses fautes envers eux.

Ces mots, pour l’assistance, ne revêtaient sans doute qu’une signification d’ordre général. En réalité, il s’agissait d’un message à l’adresse du maire de Lescarène. En effet, je le sus plus tard, celui-ci voudrait exploiter le site du camp forestier en y réalisant un projet « à caractère économique ». Probablement une zone résidentielle ou commerciale. Les enfants de Harkis du coin y verraient plutôt une réalisation en rapport avec l’histoire de leurs parents et la leur. Quoi qu’il en soit, ils verraient d’un mauvais œil qu’on les prive de celle-ci après l’avoir si longtemps ignorée.

Puis ce fut l’heure de nous rendre à la Mairie où nous fut projeté un petit film d’archives où nous pûmes voir des gens qui avaient vécu dans le camp et que l’assistance s’amusa à reconnaître. J’avais déjà vu la plupart de ces images car c’étaient celles de « Cinq colonnes à la une », souvent diffusées. Mais elle firent encore leur effet. Enfin, nous fûmes invités à boire le verre de l’amitié.

Bien décidé à boucler mon étape, je me remis très vite en tenue, saluai et remerciai mes hôtes, puis repris ma route. Je partis d’autant plus guilleret que je me pourléchais d’avance les babines à la perspective d’affronter les dix kilomètres et demi à 6,5% de déclivité moyenne du Col de Braus récompensés par une descente vertigineuse sur Sospel. Et je voulais absolument voir le camp, coincé entre deux impressionnantes falaises, de Breil sur la Roya, dont le nom à lui seul excitait mon imagination. Mais non ! Décidément, rien ne pouvait aller normalement.

La première partie du parcours se déroula comme prévu. Les montées et les descentes se succédaient normalement (il n’y a pas, par ici, de zones de plat !) jusqu’à l’ascension du Col de Braus et sa descente. Seulement, les derniers hectomètres avant Sospel furent dévalés sous l’orage. Et c’est dans un café que je me séchai, difficilement car la température était tombée avec la pluie. Je crus que l’orage ne durerait pas. Erreur ! Il fut aussi long que violent. Au bout d’une heure, je me rendis à l’évidence : à supposer que je puisse monter jusqu’à Breil, ce que les nuages amoncelés sur la montagne ne laissaient pas espérer, je n’aurais de toutes façon jamais le temps d’en redescendre avant la nuit. En interrogeant une des deux serveuses du café, j’appris avec étonnement qu’il y avait une gare à Sospel (3 527 habitants en 2010, selon Wikipédia) alors que, je vous le rappelle, il n’y en a pas à Carpentras (29 278 habitants, idem). Le plus fort est que le train de Sospel à Nice passait et, mieux encore, s’arrêtait, à Cantaron, là où, justement, j’étais hébergé ce soir-là, chez Maïdin. Je résolus de le prendre. (A suivre)