L’Etat islamique : l’ennemi idéal

DAECH est certainement le protagoniste de la crise syrienne le plus intéressant à étudier. En effet, si on prend la peine de creuser, on découvre que c’est un pur produit de l’Histoire et de la Politique (avec des majuscules) qui ont façonné le Moyen-Orient d’aujourd’hui. Nous ne le verrons pas dans cet article consacré aux origines et aux caractéristiques d’une organisation dite « terroriste » par facilité de langage et paresse mais aussi par volonté de tromper. Terroriste et sanguinaire, DAECH l’est évidemment mais il n’est pas que ça. C’est ce que nous essaierons de démontrer dans les articles suivants, quand nous aborderons le contexte et les enjeux de la guerre syrienne.

DAECH est certainement le protagoniste de la crise syrienne le plus intéressant à étudier. En effet, si on prend la peine de creuser, on découvre que c’est un pur produit de l’Histoire et de la Politique (avec des majuscules) qui ont façonné le Moyen-Orient d’aujourd’hui. Nous ne le verrons pas dans cet article consacré aux origines et aux caractéristiques d’une organisation dite « terroriste » par facilité de langage et paresse mais aussi par volonté de tromper. Terroriste et sanguinaire, DAECH l’est évidemment mais il n’est pas que ça. C’est ce que nous essaierons de démontrer dans les articles suivants, quand nous aborderons le contexte et les enjeux de la guerre syrienne.

Pour info, DAECH est un acronyme dérivé du nom arabe de l’Etat islamique d’Irak et de Syrie : Ad-dawla al-islāmiyya fi-l-‘irāq wa-š-šām, en abrégé Dāiš, qui se prononce comme le mot dahech (avec un h aspiré et un é très aigu) qui signifie… « bête sauvage » (!). C’est par dérision et moquerie mais aussi clairvoyance que les Arabes emploient ce mot pour désigner un mouvement qui a opté pour une stratégie de chaos et de terreur définie dans un rapport interne de 2004 sous le titre : « l’administration de la sauvagerie ».

A l’origine, Al-Qaïda en Irak

Avant de devenir l’Etat islamique, l’organisation est passée par plusieurs stades. A l’origine était un certain Ahmed Fadel Nazzal, dit Abu Moussab al Zarkaoui, ancien délinquant né en Jordanie en 1966 au sein d’un clan bédouin présent sur tout le territoire que les Romains appelaient l’Arabie, c’est-à-dire la Jordanie, donc, mais aussi la Syrie, l’Irak et le Nord de l’Arabie actuelle. Passé à l’islamisme en prison, Al Zarkaoui a, pendant treize ans, tâté du djihad en Afghanistan et au Pakistan. De retour en Jordanie en 1992, il est condamné à quinze ans de prison pour un projet d’action qu’il n’a pas eu le temps de mettre en œuvre. C’est là qu’il se plonge dans le Coran et se radicalise avant d’être amnistié en 1999.

Tout juste libéré, Al Zarkaoui projette de marquer le passage à l’an 2000 par un coup d’éclat mais il est repéré et contraint de fuir au Pakistan. Là, il rencontre Ben Laden mais, ne partageant pas ses vues, il préfère passer en Afghanistan où il crée à Herat un centre d’entraînement de combattants palestiniens et jordaniens en vue d’agir contre Israël et la Jordanie sous le nom de Tawhid wal Djihad (Unification et Guerre sainte). Pris de court par l’intervention américaine en Irak, il passe en Iran puis en Irak, puis en Syrie puis en Jordanie avant de revenir en Irak (2002-2003).

Commence alors une longue série d’attentats, d’assassinats et de décapitations : le 28 octobre 2002, assassinat du diplomate américain Lawrence Foley à Aman ; le 19 août 2003, attaque du siège de l’ONU à Bagdad (22 morts dont le représentant des Nations Unies) ; le 23 août, attaque de la mosquée d’Ali à Nadjaf (85 morts) ; le 11 mai 2004, décapitation filmée et diffusée sur internet d’un jeune otage américain, Nicholas Berg. Par ailleurs, son groupe participe activement à des opérations militaires plus classiques comme, en juillet 2004, le siège de Falloujah, où il passe très près de l’arrestation ; le 11 juillet 2004, assassinat du gouverneur de Mossoul ; en septembre 2004, Zarkaoui en personne décapite un autre civil américain, Olin Eugene Armstrong. En 2005, les enlèvements et les exécutions se multiplient : le gouverneur de Bagdad (le 4 janvier), un diplomate égyptien en juillet, un diplomate russe dont le meurtre est filmé puis diffusé sur Internet (en juin 2006); etc. Une série d’attentats visant trois hôtels d’Aman en novembre 2005 et ayant fait 67 morts vaut à Al Zarkaoui d’être renié par sa propre tribu, les Khalayleh-Bani Hassan.

Entre-temps, Al Zarkaoui et son groupe ont gagné leurs galons de terroristes et sont reconnus par Al Qaïda sous le nom de Al Qaïda en Irak en décembre 2004. Promu émir, Al Zarkaoui participe en janvier 2006 à la création d’un Conseil consultatif des Moudjahiddines en Irak regroupant six mouvements. Traqué par les Américains, Al Zarkaoui est finalement tué en juin 2006.

Pour le remplacer, l’organisation choisit Abou Hamza al-Mouhajer, un islamiste égyptien de 39 ans. En octobre de la même année, Al Qaïda en Irak forme l’Etat islamique d’Irak avec une trentaine de tribus représentant, en théorie, 70% de la population de la province d’Al Anbar. Pour le diriger, l’EII désigne Abou Omar al-Baghdadi, un ancien officier chassé de l’armée irakienne pour salafisme de 59 ans. Comme ses prédécesseurs Al Zarkaoui et Al Moujaher, c’est un ancien d’Afghanistan qui a participé à la bataille de Falloujah de 2004. En 2007, les deux mouvements fusionnent sous sa direction. Enfin, le 9 avril 2013, l’EII devient l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) ou État islamique en Irak et Syrie[1] (EIIS), en arabe « ad-dawla al-islāmiyya fi-l-ʿirāq wa-š-šām ». Peu à peu, l’organisation perd ses cadres jusqu’à ce qu’en avril 2014, les deux chefs suprêmes soient tués près de Tikrit.

L’Etat islamique en Irak et Syrie

Pour succéder à Omar Al Baghdadi, le Conseil consultatif des Moudjahiddines en Irak désigne (par 9 voix sur 11) Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri, dit Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi. L’homme, un fils de paysans pauvres parfaitement inconnu, est né à Falloujah en 1971. Refusé par l’armée irakienne pour myopie et faute de pouvoir se payer des études de droit, al-Baghdadi suivit un cursus de théologie à Bagdad, ce qui le rapprocha des Frères musulmans et des salafistes. Après l’invasion de l’Irak par les Américains, il crée son groupe de combat, l’Armée du peuple sunnite ou Jaysh Ahl al-Sunnah oua al-Jama’a, et un nom de guerre : Abu Du’a. Il est arrêté le 31 janvier 2004 mais les Américains, qui ne prennent pas la mesure de son rôle, le libèrent après dix mois de détention. C’est alors qu’il rejoint Al Qaïda en Irak alors dirigé par Al Zarkaoui. Discret mais efficace, il devint président des tribunaux islamiques et émir de Rawah, une localité proche de la Syrie où arrivaient de nombreux étrangers de Syrie et d’Arabie saoudite.

Mais ses mérites de militant n’expliquent pas à eux seuls la nomination d’Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri comme chef de l’Etat islamique en Irak et Syrie. Le secret est dans ses origines qui tiennent dans cette partie du nom qu’il s’est donné : Abou Bakr al-Husseini al-Qurashi. Par ces trois surnoms, il revendique un quadruple héritage. Al Baghdadi appartient au clan sunnite le plus important, les Quraych. Quraich, qui vécut au 2ème siècle avant l’ère chrétienne, est un descendant d’Ismaël et un très lointain ancêtre de Qusay (400-480) qui, par mariage, se rendit maître de la Mecque et fit la fortune de son clan grâce au contrôle des puits (d’eau, pas encore de pétrole) et de la Kaaba qui attirait depuis des temps immémoriaux des foules de pélerins. Qusay est l’aïeul au cinquième degré de Mohamed et de son cousin Ali, qui devint le quatrième calife de l’Islam, considéré par les Chiites comme le premier imam. Cette filiation est renforcée par l’invocation de Abû Bakr, cousin et compagnon du Prophète, auquel il succéda comme premier calife, et celle de Hussein. Hussein est le fils d’Ali et de Fatima, et, donc, le petit-fils de Mohamed. C’est le troisième des douze imams auxquels les Chiites croient.

Ainsi, Al Baghdadi a des liens avec les sunnites et les chiites, et il est, comme le Prophète, un descendant que Quraïch. Cela lui donne une légitimité au califat puisque, pour tous les Musulmans à l’exception des kharidjites qui prônent l’égalité absolue de tous les croyants, seul un parent de Mohamed peut devenir calife, c’est-à-dire leur chef. Pour enfoncer le clou, il est lié à toutes les dynasties régnantes du Levant : les Hachémites de Jordanie, d’Irak et de la Mecque (jusqu’à ce qu’ils en furent chassés en 1925 par Ibn Saoud) ; les Alaouites du Maroc ; les Idrissides du Maroc ; les Abbassides, dont l’empire s’étendait de l’Algérie jusqu’en Afghanistan ; les Omeyades qui régnèrent de l’Espagne jusqu’au Caucase. Toutes les dynasties… sauf une : les Ibn Saoud[2] !

Mal en point en Irak, l’EII, devenu EIIL (Etat islamique en Irak et au Levant) en avril 2013, trouve un nouveau souffle en Syrie. Mais il se heurte à l’opposition du chef d’Al Qaïda, Ayman Al Zawahiri, et à Al Nosra, sa branche armée en Syrie. Al Baghdadi passe outre et exige d’eux l’allégeance. Casus belli qui fait de l’EIIL l’ennemi de tous les autres mouvements engagés et de toutes les puissances qui les soutiennent. Mais, dans le même temps, chacun d’eux joue avec lui un double jeu dont nous parlerons prochainement.

Quoi qu’il en soit, le 29 juin 2014, Al Baghdadi annonce la création de l’Etat islamique tout court et le rétablissement du califat.

Etat des forces de DAECH

Forces combattantes

Les effectifs de DAECH en Syrie sont estimés entre …7 000 et 125 000 hommes. Ce n’est plus une fourchette mais un râteau ! Il semble que la composition d’origine ait beaucoup évolué ; les anciens soldats et officiers de l’armée irakienne n’ont pas suivi en Syrie. D’où la multiplication des exactions contre les populations civiles et des exécutions de prisonniers, notamment. Mais ces pratiques font aussi partie de la stratégie de terrorisme mise en œuvre par l’EI.

Quoi qu’il en soit, le nombre de combattants peut raisonnablement être estimé à 50 000 environ dont 15 à 16 000 étrangers parmi lesquels 5 000 sont venus du Maghreb et quelque 5 000 d’Europe. Parmi eux, un millier de « Français » et 2 000 Russes[3]. Mais tout ça est très sujet à caution car, entre ceux qui veulent dédramatiser et ceux qui veulent faire peur, il y a de la marge pour les chiffres les plus farfelus.

Présence territoriale

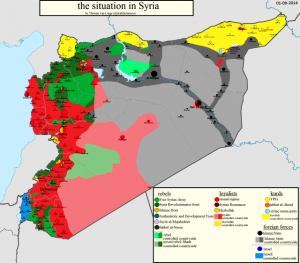

Que ce soit en Syrie ou en Irak, en réalité, sur le terrain, l’Etat islamique, contrairement à ce qu’on entend et lit partout, ne contrôle qu’une infime partie du pays utile. En fait, nos experts se livrent à des extrapolations à partir de données parcellaires. Est-ce que cela relève de la simple paresse ou de la volonté de tromper ? Faut voir !

Que ce soit en Syrie ou en Irak, en réalité, sur le terrain, l’Etat islamique, contrairement à ce qu’on entend et lit partout, ne contrôle qu’une infime partie du pays utile. En fait, nos experts se livrent à des extrapolations à partir de données parcellaires. Est-ce que cela relève de la simple paresse ou de la volonté de tromper ? Faut voir !

Par exemple, on lit et entend que DAECH « contrôle » 70% du territoire syrien et 8 millions de ses habitants. C’est évidemment faux. La Syrie « utile » (curieusement, on en parle enfin, depuis que la Russie s’est engagée dans le conflit) représente le quart ouest du pays, une zone qui va, d’ouest en est, de la Méditerranée à un axe Damas-Alep par Homs et Hama. Cette zone concentre 15 des 18 millions de Syriens encore présents dans le pays. Pas plus que les autres mouvements rebelles l’Etat islamique n’y tient la moindre ville de quelque importance, même si elle en contrôle certains quartiers vidés de leurs habitants. Ce n’est pourtant pas faute d’en faire le siège depuis quatre ans. Une deuxième zone est la pointe nord-est de la Syrie, c’est-à-dire le Kurdistan syrien. Là aussi, DAECH ne tient aucune ville importante. Ce qui signifie qu’on ne peut, de la présence des djihadistes sur un territoire, inférer qu’ils en contrôlent les populations.

A l’ouest, donc, presque toutes les villes importantes sont assiégées par DAECH et/ou d’autres groupes rebelles mais aucune n’échappe au régime syrien ; c’est aussi le cas au Kurdistan syrien où Hassaké (188 000 hab.) est assiégée à la fois par les Kurdes et par DAECH.

En revanche, DAECH est présent dans deux secteurs (zones gris foncé sur la carte). Le premier est l’axe Bagdad-Turquie via l’Euphrate. Là se trouvent les deux « fiefs » comme disent les journalistes, des djihadistes : Deir Es Zor (325 000 habitants) et Raqqa (230 000 habitants). Là, la prise de l’aéroport de Tabqa le 24 août 2014 a été suivie de l’exécution de quelque 200 soldats faits prisonniers par l’EI.

De part et d’autre de cet axe se trouve le désert syrien, vaste mais, par définition, sans population est sans intérêt stratégique, ce qui explique pourquoi l’armée syrienne ne le défend pas (en gris clair et rose sur la carte). C’est ainsi que l’oasis de Palmyre (Tadmor, 35 000 habitants) a été abandonnée à DAECH, et ses trésors détruits, …sans que la coalition ne la défende, d’ailleurs !

Au total, et à condition de penser que les populations des zones désertiques n’ont pas fui, ce qui est peu probable, DAECH tient moins de 2 millions de personnes sous son joug. Sans doute beaucoup moins car 11,5 millions de Syriens ont quitté leur foyer : 6,5 sont des « déplacés internes » (selon la terminologie du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés – UNHCR) et 5 hors Syrie : dont 1,7 en Turquie, 1,835 au Liban, 935 000 en Jordanie, et 400 000 en …Irak ! Ce, nonobstant le nombre, sans doute énorme, de gens qui, dans ces pays, ont trouvé refuge dans leurs familles.

Les ressources : pétrole et impôts

L’Etat islamique disposerait, selon les sources, d’un trésor de plus de 2,9 mds de dollars. Le problème est qu’il s’agit d’estimations souvent orientées et impossibles à vérifier par les rares chiffres disponibles. D’après les comptes de la province de Deir Es Zor, la seule effectivement contrôlée par DAECH, les revenus tirés du pétrole, du gaz et de l’électricité (car l’EI contrôle plusieurs barrages hydrauliques), ne dépasseraient pas 30 m$. En fait, il semble que les ressources de l’EI proviennent très largement, à hauteur de 70%, des prélèvements en nature et en numéraire effectués sur les biens et les revenus des populations.

L’estimation la plus plausible des revenus de l’EI parle de 400 m$ par an pour l’ensemble des territoires sous son contrôle, dont le quart proviendrait de la vente de pétrole à la Turquie, à la Syrie et aux Kurdes. L’administration est assurée par les fonctionnaires en place[4] pour permettre une certaine « continuité de l’état ». C’est ainsi que la plus grande part du fameux trésor confisqué à la banque centrale de Mossoul serait toujours entre les mains de son ancien gouverneur et de sa puissante tribu, les Shammar.

DAECH and friends : terrorisme et géopolitique

Tant que DAECH s’est contenté de combattre le pouvoir chiite d’Irak et celui de Bachar Al Assad en Syrie, l’Arabie Saoudite avait pour lui les yeux de Chimène. Transitant par de riches Saoudiens, d’associations « caritatives » et d’entreprises, l’argent coulait à flots. Mais tout change en janvier 2014 quand l’EI tente de mater les autres mouvements djihadistes Al Nosra et Front islamique, et, plus encore, après la proclamation du rétablissement du califat le 29 juin 2014. Alors, l’Arabie saoudite, qui ne peut pas ignorer ce que cela signifie pour elle (nous le verrons prochainement), classe l’EI comme organisation terroriste.

L’allié objectif de l’Etat islamique le plus évident est la Turquie. Pour elle, tout ce qui peut affaiblir ses voisins est bon à soutenir. A plus forte raison quand il combat les Kurdes. C’est pourquoi elle sert à l’EI à la fois de base d’appui (transit d’hommes, d’armes et d’équipements) et de repli (repos, soins). La Turquie est aussi le principal débouché pour l’économie de l’EI, notamment pour l’écoulement du pétrole et du gaz. Mais les Syriens et les Kurdes aussi sont ses clients.

Selon toutes apparences, tout le monde ou presque est contre le monstre DAECH. Mais nous verrons prochainement que c’est bien pour tout le monde l’ennemi idéal.

(A suivre)

A lire sur la crise syrienne (du plus récent au plus ancien) :

Et si on essayait la paix ?

Syrie : vers un nouveau Yalta ?

Retour vers le passé : Syrie année zéro

L’opposition kurde : de l’indépendance au fédéralisme

L’opposition anti-Bachar : nationalistes, islamistes et terroristes

Les belligérants : un État indépendant, des marionnettes au bout d’une ficelle et un électron libre

« Ils » ont menti sur l’Irak et sur l’Ukraine ; « ils » mentent sur la Syrie

Poutine et le nœud syrien

____________

Et bien c’est bien compliqué tout ça! Mais intéressant à savoir!

quand on pense que l’UE va verser à la Turquie 3 MD euros pour contenir et installer les migrants sur son territoire, avec à l’appui, favoriser les passeports Turcs en U E. on ne peut manquer de se dire mais comment donc,

Ne prenez pas la grande porte, passez donc par la petite, c’est tellement plus sympa!

la France se merkelise. La V Chanc joue également sur beaucoup de tableaux en protégeant surtout ses intérêts et on s’interroge sur la force des propos de MLP au Parlement à ce sujet . Quant à Hollande, notre plus mauvais VRP que la République ait connu, ayant sur les bras des porte- avions et des avions , passe son temps à faire essayer ses produits sans espoir de ventes et de ce fait , il suit Merkel comme un toutou.

bonne journée.

Bravo Kader, vous maîtrisez fort bien le sujet dans un contexte très compliqué ! Le rôle aussi de la Turquie apparaît très nébuleux. Toute cette poudrière ne laisse présager rien d’heureux pour l’avenir de l’Europe!

Ping : Guerre civile syrienne : ce qu’il faut savoir (tous les articles en un) | Aimer sa patrie et respecter celle des autres