Compte tenu de la foisonnante complexité de la situation syrienne, la série d’articles que je viens de lui consacrer (en attendant d’autres) était difficile à suivre sous la forme de plusieurs épisodes publiés à plusieurs jours d’écart. Les voici tous regroupés en un.

Intervention russe en Syrie

Poutine et le nœud syrien

Un vieux mythe phrygien promettait la domination du monde à quiconque viendrait à bout du nœud inextricable qui liait le timon et le joug du char de Gordias, roi paysan de Phrygie[1]. L’histoire dit qu’Alexandre choisit de trancher dans le vif en y portant un grand coup d’épée. Selon une autre version, il lui suffit de retirer la cheville qui liait le joug au timon. Mais ne chipotons pas et restons-en à la version la plus spectaculaire et la plus propre à servir l’industrie du péplum ; sans lui, la geste d’Alexandre eût beaucoup perdu de son charme, de son panache et – pour les superficieux – de son intérêt. Bref ! C’est ce mythe que l’intervention russe en Syrie me rappelle. Elle montre qu’il y a encore dans notre monde politique aseptisé et mollement couillu des gens qui savent décider. Poutine est de ceux-là.

Un vieux mythe phrygien promettait la domination du monde à quiconque viendrait à bout du nœud inextricable qui liait le timon et le joug du char de Gordias, roi paysan de Phrygie[1]. L’histoire dit qu’Alexandre choisit de trancher dans le vif en y portant un grand coup d’épée. Selon une autre version, il lui suffit de retirer la cheville qui liait le joug au timon. Mais ne chipotons pas et restons-en à la version la plus spectaculaire et la plus propre à servir l’industrie du péplum ; sans lui, la geste d’Alexandre eût beaucoup perdu de son charme, de son panache et – pour les superficieux – de son intérêt. Bref ! C’est ce mythe que l’intervention russe en Syrie me rappelle. Elle montre qu’il y a encore dans notre monde politique aseptisé et mollement couillu des gens qui savent décider. Poutine est de ceux-là.

La séquence géopolitique qui vient de se jouer sous nos yeux éberlués et la manière dont Vladimir Poutine a retourné l’opinion occidentale ET ses élites (ils vont tous y venir, un à un, la queue basse, en essayant de sauver les apparences[2]) me rappellent un grand moment de l’histoire de la Rome antique. Elles sont à mettre au même rang que, lors des obsèques de César, l’épisode où Marc Antoine, sur le forum, parvint à retourner le peuple de Rome contre les insurgés auxquels il venait, au Sénat, de faire accorder l’amnistie et le pardon[3].

Comme l’Ukraine, en passe de trouver une solution que les gens raisonnables avaient suggérée dès le début du conflit, la Syrie est en vue d’un règlement dont les mêmes gens sérieux avaient montré la voie dès 2012. Dans les deux cas, le président de Russie a joué un triple rôle : un rôle de présumé marionnettiste, de deus ex machina, à la manœuvre derrière toute crise résultant de la politique irresponsable d’une Euramérique dominatrice, sûre d’elle-même et méprisante ; celui, évident, de protagoniste engagé, convaincu et résolu, fidèle à ses amis et à ses alliés et soucieux des intérêts de son pays ; celui, enfin, d’intercesseur conciliant et patient. Dans le cas de la Syrie, Poutine, que les Otaniens désignaient comme le fauteur de trouble, apparaît in fine comme un partenaire incontournable et peut-être même, formidable retournement, un faiseur de paix.

Car, à n’en pas douter, l’irruption armée de la Russie dans la crise syrienne va précipiter sa résolution. Et il y a fort à parier qu’il nous sera donné d’en voir l’issue beaucoup plus vite que le président Poutine lui-même ne l’a prédit. Car dès lors que Bachar Al-Assad et son gouvernement seront confortés dans leurs positions, c’est-à-dire quand la pression des « rebelles » sur les grandes villes de Syrie sera relâchée à force de bombardements de l’aviation russe, DAECH sera liquidée… si Poutine le décide ! Car il n’est pas dit que le président russe ne jouera pas de DAECH comme le font les autres protagonistes de cette crise, comme d’un pion dans un formidable jeu d’échecs. (Mais c’est une autre histoire dont je traite dans mon dossier à suivre).

L’oracle promettait la domination sur l’Asie (le monde de l’époque) à qui trancherait le nœud gordien. Alexandre y crut et le vérifia, et on sait comment cela finit. Poutine y cédera-t-il ou sera-t-il plus raisonnable ? Résistera-t-il à la tentation de la démesure ? Ou se contentera-t-il de la gloire de bien servir son pays et la paix ?

________________

[1] La Phrygie est une région de Turquie dont la capitale, Gordion, est à 750 km au nord-ouest d’Alep.

[2] Obama et les Américains, les premiers. Mais on a aussi vu, il ya deux jours, un Hollande très souriant accueillir Poutine à l’Elysée. On aurait préféré qu’il le fît sans attendre que les Américains lui en donnent le signal. Mais c’est une habitude : la diplomatie du gouvernement actuel n’a de français que le nom. On l’a vu sur l’Iran et sur Cuba, deux pays avec lesquels la France aurait pu, comme l’a fait l’Allemagne, suivre une ligne conforme à ses intérêts en ne collant pas à celle des Etats-Unis.

[3] Episode historique popularisé par une scène hallucinante du film de Joseph Mankiewicz Jules César où Marlon Brando, servi par des dialogues empruntés à Shakespeare, est saisissant.

* * *

« Ils » ont menti sur l’Irak et sur l’Ukraine ;

« ils » mentent sur la Syrie

Pour comprendre la crise syrienne, il faut commencer par se débarrasser de quelques unes des manies propres à la sphère politico-médiatique française lorsqu’elle commente l’Histoire en train de se faire. La première est l’esprit de système. Appliquer des schémas préconçus à des situations différentes est une spécialité très française. Ce parti-pris se retrouve quel que soit l’angle considéré.

Pour comprendre la crise syrienne, il faut commencer par se débarrasser de quelques unes des manies propres à la sphère politico-médiatique française lorsqu’elle commente l’Histoire en train de se faire. La première est l’esprit de système. Appliquer des schémas préconçus à des situations différentes est une spécialité très française. Ce parti-pris se retrouve quel que soit l’angle considéré.

Quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo, quando ? Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment, quand ? Les personnes, les faits, les lieux, les moyens, les motifs, la manière, le(s) temps : tous ces éléments constitutifs des circonstances qui permettent de comprendre la crise syrienne sont soumis à ce filtre qui, en définitive, empêche les Français de s’y retrouver. Derrière cela, il y a évidemment, de la part d’un gouvernement qui fait de la propagande plus que de l’information, une volonté de tromper servie par la complicité intéressée des médias et, plus généralement, des « prescripteurs » de l’information.

C’est pourquoi je me propose d’apporter ma contribution parfaitement subjective au débat en essayant d’en éclairer toutes les facettes, surtout celles qu’on nous cache.

- Quis : quels sont les protagonistes de la crise syrienne ? Cela concerne les acteurs de la crise sur le terrain ET les puissances qui gravitent autour et s’y impliquent ou en tirent les ficelles, chacune avec, comme nous le verrons, ses propres motivations et objectifs. Mais cela concerne aussi ceux qui, au quotidien, dans la presse et, surtout, dans les radios et à la télé, participent à un véritable matraquage des esprits pour valider les thèses officielles.

- Quid : objet et nature de la guerre : guerre internationale, guerre civile, guerre de religion, lutte pour le pouvoir, révolution.

- Ubi : définition exacte et description de la géographie du théâtre d’opérations.

- Quibus auxilis : moyens mis en œuvre, forces en présence.

- Cur : causes de la crise, objectifs des protagonistes.

- Quomodo : déroulement des faits, épisodes, péripéties, séquences.

- Quando : circonstances, contexte historique et géostratégique.

Par exemple, la plus grosse erreur (ou la plus grosse tromperie) est d’opposer systématiquement les sunnites et les chiites. L’opposition chiites/sunnites est une construction tout à fait artificielle contredite par l’histoire elle-même. Mais, plutôt que de se poser la question de sa pertinence, on préfère réécrire l’histoire pour la faire entrer dans ce cadre. C’est ainsi qu’on entend et lit partout que Saddam Hussein a été un bourreau des chiites d’Irak alors qu’il fut, comme tous les potentats socialistes et athées du Moyen-Orient (Nasser, Khadafi, Al-Assad) un ciment pour des populations locales de confessions différentes, comme Tito le fut pour les Serbes, Croates, Bosniaques, etc. La preuve, lors de la guerre irako-iranienne de 1980-88, les Chiites irakiens se sont distingués par leur loyauté. Mais on reconnaît bien là le parti-pris communautaro-religieux que nos élites acculturées empruntent aux Américains. Aujourd’hui, compte tenu de la situation qui résulte de la destruction de ce pays, de ses institutions et de son administration, on peut à la rigueur l’admettre pour l’Irak où, par la volonté des Américains, tous les pouvoirs (et les prébendes qui vont avec) ont été confisqués par des Chiites. C’est là l’origine du ralliement non seulement des Irakiens baasistes et laïcs mais aussi des tribus à l’Etat Islamique (ou DAECH).

Comme je l’ai déjà écrit, la dimension internationale prise par ce mouvement est opportuniste. Le chaos syrien a ouvert un espace géographique et le contexte international un boulevard idéologique ; pour un mouvement minoritaire qui n’arrive pas à se faire entendre, « islamiser » et exporter sa cause était le meilleur moyen de se faire connaître, d’obtenir des soutiens et de recruter des troupes. On verra que DAECH n’est que le développement tardif de la résistance, après plusieurs années en Irak même, à l’invasion et à la destruction du pays par les troupes américaines. J’emploie à dessein le mot « résistance » car c’est ce qui parle le mieux aux Français qui se souviennent que c’est ainsi que De Gaulle, terroriste aux yeux des Allemands et des Pétainistes, s’était imposé malgré sa faiblesse : 1. en fédérant les mouvements de résistance ; 2. en trouvant des soutiens à l’étranger. Les musulmans du monde entier sont pour DAECH ce que l’Angleterre, les Etats-Unis et l’URSS étaient pour De Gaulle. Plus près de nous, le FLN algérien n’a pas agi autrement. Mouvement lancé et dirigé par des laïcs, la plupart socialistes et inféodés sinon instrumentalisés par l’URSS, le FLN ne se privait pourtant pas de se référer à l’islam. Et ses tueurs criaient « Allahou akhbar ! » avant d’égorger leurs victimes elles-mêmes musulmanes[1]. La raison est que l’islam n’est pas qu’une religion ; c’est aussi une nation. L’admettre permet de mieux comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais c’est un prisme que nos communautaristes gouvernants et l’intelligentsia qui les soutient ne veulent pas adopter car ce serait accréditer la thèse de l’incompatibilité de l’islam avec la nationalité française défendue par les Patriotes français. Vérité au-delà de la Méditerranée, erreur en deçà !

S’agissant de la Syrie, c’est, au mieux, une erreur due à l’ignorance et à la superficialité de nos « spécialistes » et « experts ». Mais je penche plutôt pour une désinformation des Français relayée par les habituels agents patentés qui encombrent les plateaux de télé. Le simple bon sens suffit à ne pas envisager une seconde que les Sunnites, qui constituaient 82% de la population du pays avant la crise, se soient pendant quarante ans laissé « persécuter » selon certains experts qui n’en sont pas à une outrance près par les Alaouites dont le total ne dépasse pas 10,2%, (pour 1,8% de Druzes, 0,9% d’Ismaéliens, 0,4% de « Chiites » duodécimains, c’est-à-dire de type iranien, et 4,6% de Chrétiens [2]). Les Alaouites, Chiites dans la mesure où ils considèrent Ali, cousin et gendre du prophète Mohamed comme son successeur légitime, sont une des très nombreuses sectes « musulmanes » qui se disputent son héritage. Compte tenu de leurs croyances qui mêlent des éléments de doctrine islamiques et chrétiens à une cosmogonie pré- ou a-abrahamique, l’appartenance des Alaouites à l’Oumma est même largement contestée par les Musulmans eux-mêmes[3].

Penser que 15 millions de Sunnites se laisseraient dominer par moins de 2 millions d’Alaouites qu’ils ne sont pas loin de considérer, à raison si on suit la genèse de cette secte, comme des Chrétiens déguisés, c’est une fumisterie. Mais nos élites dirigeantes et leurs zélateurs subventionnés ne manquent pas de culot.

________________

[1] C’est amusant, les mêmes qui aujourd’hui nous ressassent que les musulmans sont les « premières victimes » des terroristes islamistes se gardent bien d’en faire de même à propos du FLN qui a assassiné 300 000 Algériens !

[2] Sources : institut belge MEDEA présidé par M. Pierre Colot, Ambassadeur de Belgique en Syrie.

[3] Les Alaouites croient en une trinité divine composée d’Ali, de Mohamed et de son compagnon Salman-el Farsi (qui était zoroastrien devenu chrétien, et qui voyait en Mohamed un prophète envoyé par Dieu pour régénérer sa religion). La doctrine alaouite dit que c’est Ali qui créa Mohamed. Petite remarque : l’épouse du 11ème imam, Hasan al-Askari, père de la doctrine alaouite, était la petite-fille d’un empereur romain (de Constantinople), sans doute Théophile, donc chrétienne. Elle est connue des Musulmans sous divers noms dont Najris. Autre remarque : la Syrie (je ne parle pas de l’état syrien issu de 1946 mais de la Syrie-Liban-Palestine qui, depuis Alexandre, est au centre de toutes les convoitises) est le carrefour, le point de rencontre des peuples du Moyen-Orient. A la fois gréco-romaine, perse et arabe, elle a tout connu en termes de langues, de mœurs, de religions, de civilisations, en somme. Il n’est pas du tout étonnant que la version alaouite de l’islam, qui est une sorte de synthèse de croyances grecques, zoroastriennes, chrétiennes et musulmanes, ait cours précisément en ces lieux chargés d’histoire et de civilisation.

* * *

Les belligérants : un État indépendant, des marionnettes au bout d’une ficelle et un électron libre

Les premiers articles de notre petit dossier syrien sont consacrés au contexte humain de la crise : qui y participe, quel sont ses motivations et son rôle ? C’est une première partie, le quis, le quid et le cur, du canevas qui nous sert à éclairer les circonstances de ces tragiques événements. Il y a évidemment les belligérants, c’est-à-dire les parties impliquées dans le combat proprement dit ; il y a aussi ceux qui sont à leurs côtés ou derrière eux ; et il y a enfin celui, parce qu’il y en a un, qui agit pour son propre compte. Pour chacun d’eux, nous verrons ce qu’il en est et ce que nos chers médias en disent… ou en taisent.

Les premiers articles de notre petit dossier syrien sont consacrés au contexte humain de la crise : qui y participe, quel sont ses motivations et son rôle ? C’est une première partie, le quis, le quid et le cur, du canevas qui nous sert à éclairer les circonstances de ces tragiques événements. Il y a évidemment les belligérants, c’est-à-dire les parties impliquées dans le combat proprement dit ; il y a aussi ceux qui sont à leurs côtés ou derrière eux ; et il y a enfin celui, parce qu’il y en a un, qui agit pour son propre compte. Pour chacun d’eux, nous verrons ce qu’il en est et ce que nos chers médias en disent… ou en taisent.

Le principal protagoniste de la crise syrienne est, évidemment, le pouvoir syrien, c’est-à-dire le Président Al Assad, ses alliés et son gouvernement. C’est là un point très important car la médiasphère censée nous informer ne parle que de Bachar Al Assad, comme si à lui seul il tenait dix-huit millions de Syriens sous son joug. Ce premier article lui est consacré.

La Syrie a une très longue tradition de coups d’état et de dictature. Le pouvoir actuel n’échappe pas à la règle. Mais encore faut-il s’entendre sur ce que signifie ce mot de dictature. Si on la comprend comme le despotisme, c’est-à-dire l’emprise absolue d’un seul ou d’un clan sur une multitude, on est dans l’erreur. En revanche, si on entend par là le contrôle du politique par une oligarchie de type aristocratique, on est dans le vrai. A condition de ne pas parler de confiscation du pouvoir. Car si Al Assad gouverne en potentat, il le fait à la manière des tyrans[1] de la Grèce antique ou, plus justement, des césars romains. Derrière ces tyrans et ces césars, il y avait les familles, les clans, les tribus (Plutarque, à propos d’Athènes : « Plusieurs familles ont fondé la phratrie, plusieurs phratries fondent la tribu, et plusieurs tribus la cité ») qui contribuaient à leurs frais à la gestion et, surtout, à la défense de la Cité. A l’origine de Rome, il y avait trois gentes ou clans : les Tities, les Ramnes et les Luceres, d’où la forme tripartite de toutes les institutions romaines, chacune des familles y apportant sa part : des terres, des décisionnaires politiques délégués aux curies et au Sénat[2], des gestionnaires et des militaires. Ces trois familles patriciennes des débuts de Rome furent rejointes – quelquefois après des troubles sociaux – par de nombreuses autres qui gagnèrent ainsi le droit de participer à la vie politique de l’Urbs.

Ce modèle a perduré dans toutes les sociétés méditerranéennes de type tribal. Dans les pays du Moyen-Orient nés du démantèlement de l’empire ottoman, il se conjugue avec une survivance de ce qu’on appelle le système de millyet, basé sur les distinctions confessionnelles, qui assure à chaque minorité religieuse des droits politiques et une certaine autonomie. C’est le seul modèle viable dans les société multiconfessionnelles comme la Syrie (et le Liban, mais le Liban et la Syrie sont un seul et même peuple). Au Liban, pour mettre fin à la guerre civile déclenchée en 1975, la logique fut poussée jusque dans les institutions elles-mêmes, qui furent réformées par l’accord de Taëf de 1989 pour distribuer les pouvoirs entre les diverses confessions. Depuis, le Président de la République libanaise est un chrétien maronite. Les cent-vingt huit sièges de l’Assemblée nationale, présidée par un musulman chiite, sont répartis à parité entre chrétiens et musulmans (alors que ceux-ci, notons-le, représentent 60% de la population). Le Premier ministre doit être musulman sunnite, le vice-premier ministre et le porte-parole du gouvernement, des chrétiens orthodoxes.

En Syrie, comme en Irak, où le XXème siècle fut celui du triomphe des principes politiques imités de l’Occident, un subtil équilibre entre les factions religio-tribales permit de maintenir l’unité du pays, non sans que des rivalités idéologiques ou d’ambitions fussent réglées par des coups d’état, des assassinats et des règlements de comptes. Mais c’était le lot de tous les continents en un XXème siècle pour le moins agité. Notons que le régime politique stricto sensu – république ou monarchie – ne change rien à l’affaire pourvu que les équilibres soient respectés. Témoin la Jordanie.

Bachar Al Assad est l’héritier de cette histoire et de cette sociologie. Pas plus que ses prédécesseurs il n’a contrevenu à la tradition. Depuis l’indépendance et le premier coup d’état qui mit fin à la présidence de Choukri al-Kouatli en 1949, la Syrie a connu une série de coups d’état, d’assassinats et de règlements de compte sur fond de Guerre froide et de guerre tout court avec le voisin Israël (1948, 1967 et 1973). L’arrivée au pouvoir de Hafez Al-Assad en 1970 à la suite d’un nième coup d’état s’apparente, toutes proportions gardées, à ce que fut l’avènement d’Auguste en -27[3]. Elle permit, avec le soutien de diverses strates de la société syrienne, de stabiliser le pays. A telle enseigne qu’Assad resta trente ans au pouvoir et que son fils lui succéda en 2000.

Quid du peuple, me direz-vous ? Réponse : voir illustration ! En politique tout du moins, le peuple et l’individu sont des réalités occidentales ; pour l’Orient musulman, ce sont des fictions. Là, il n’y a que des tribus et des clans dont les membres, assignés à leur appartenance, n’aspirent qu’à deux choses : être gouvernés (et non voter) et vivre en paix.

________________

[1] Ce mot signifiait « roi » et ne contenait aucune connotation péjorative jusqu’à ce que la « démocratie » fût théorisée par Platon. Dans le même ordre d’idée, les Français ont une traduction dévoyée des mots « roi », « empereur », « césar ».

[2] Dans la Rome pré-républicaine, le Sénat regroupe les patriciens, c’est-à-dire les chefs des familles (patres) qui constituent les gentes. Sa fonction principale est de choisir le roi. Sous la République, rien ne change si ce n’est qu’il ne s’agit plus d’un roi mais de deux Consuls. Quant à l’Empire romain, une interprétation rétrospective née de l’exercice jugé despotique du pouvoir par Louis XIV puis par Napoléon 1er nous le présente abusivement comme le pouvoir absolu d’un seul, avec un Empereur omnipotent et un Sénat débile. La réalité était toute autre.

3] Je sais : je suis un tantinet provocateur. Mais ceux qui connaissent leur histoire romaine savent qu’il y a beaucoup de ça.

* * *

L’opposition anti-Bachar :

nationalistes, islamistes et terroristes.

La guerre civile syrienne est partie en février 2011 d’un soulèvement populaire durement réprimé (deux-mille deux-cents morts en six mois, selon le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU). La responsabilité directe du régime syrien dans l’aggravation de la situation est donc incontestable. Nous verrons prochainement dans quel contexte historique et international elle s’est produite. Mais c’est un fait. Toujours est-il que le soulèvement populaire s’est vite transformé en guerre civile. Au fil du temps, les protagonistes se sont multipliés, formant une myriade de groupuscules aux visées et aux motivations disparates et souvent opposées. On peut les classer en trois tendances : les nationalistes, les islamistes « modérés[1] » et les djihadistes. Après quatre ans de combats, le paysage a beaucoup changé car on a assisté à des regroupements des factions. On verra sous quels drapeaux et sous quelles influences.

La guerre civile syrienne est partie en février 2011 d’un soulèvement populaire durement réprimé (deux-mille deux-cents morts en six mois, selon le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU). La responsabilité directe du régime syrien dans l’aggravation de la situation est donc incontestable. Nous verrons prochainement dans quel contexte historique et international elle s’est produite. Mais c’est un fait. Toujours est-il que le soulèvement populaire s’est vite transformé en guerre civile. Au fil du temps, les protagonistes se sont multipliés, formant une myriade de groupuscules aux visées et aux motivations disparates et souvent opposées. On peut les classer en trois tendances : les nationalistes, les islamistes « modérés[1] » et les djihadistes. Après quatre ans de combats, le paysage a beaucoup changé car on a assisté à des regroupements des factions. On verra sous quels drapeaux et sous quelles influences.

Après recomposition, on peut dire qu’il y a trois mouvances : la CNFOR, les autonomes et DAECH. Je passerai très vite sur les formations politiques car ce sont les factions combattantes qui donnent corps à cette guerre civile. Certains observateurs les classent en trois catégories : les nationalistes, les islamistes et les djihadistes. Connaissant l’islam et, surtout, peu soucieux, au contraire des enfumeurs qui travaillent à la communautarisation à l’américaine de notre pays, de jeter un voile sur ce qu’il a de dangereux pour la France et sa civilisation, je ne ferai pas de distinction entre le pseudo « islam modéré » et l’« islam extrémiste ». Car, si l’islam n’est pas forcément terroriste, il est toujours conquérant. Et ça suffit pour en faire un danger pour l’Occident chrétien et sa civilisation.[2] Certes, les islamistes les plus extrémistes (dénommés « djihadistes » par les experts des think tank, observatoires et autres instituts fumeux archi subventionnés) sont plutôt à l’extérieur de la CNFOR. Mais il n’y a pas de différence de nature entre leur projet, celui des Frères musulmans, et celui des salafistes (dont les wahhabites sont la variante alliée à la dynastie des Ibn Saoud[3]) même si les premiers sont plus ouverts au jeu démocratique. D’ailleurs, on verra que certains d’entre eux (qui se réfèrent à Al Qaïda) ont un pied dedans et un dehors.

La Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution (CNFOR)

Dominée par les organisations et partis politiques dirigés le plus souvent de l’étranger (Turquie, Tunisie, Qatar) et sous très forte influence des Frères musulmans, c’est, à partir du Conseil national syrien, l’organe qui permet aux sponsors de la « révolution syrienne » de tirer les ficelles. Les organisations non musulmanes (Kurdes, Assyriens chrétiens) y sont représentées mais elles n’y sont d’aucun poids.

Les nationalistes : l’Armée syrienne libre

Le 29 juillet 2011 naquit la première opposition armée à l’initiative d’un officier de l’armée syrienne, le colonel Riad Al-Assad : l’Armée syrienne libre. Deux mois plus tard, elle fusionnait avec le Mouvement des officiers libres de Syrie. Constituée à l’origine de deux factions ou brigades : Les Petits-Fils du prophète (Ahfad Al-Rassoul) et Le Front des hommes libres de Syrie (Jabhat Ahrar Syria) du colonel Qassem Saadeddine, l’ASL bénéficia du ralliement de nombreux officiers syriens opposés à la répression, y compris des personnalités très proches des Assad. Ses effectifs, estimés à 40 000 début 2012. Basée en Turquie en décembre 2011, elle dut supporter un contrôle tatillon et une tutelle oppressante de l’armée turque.

L’ASL a, dès novembre 2011 mais non sans réticences, adhéré au Conseil national syrien[4] basé à Tunis et présidé par Burhan Ghalioun, un opposant démocrate historique au régime imposé par les Frères musulmans sans concertation avec ses membres laïcs. Mais les scissions ne tardèrent pas à cause de la politique de celui-ci, qui écartait la perspective de négociations avec Al Assad et rechignait à aider matériellement l’ASL.

Par ailleurs, les dissensions au sein même de l’ASL apparurent très vite, notamment à propos des objectifs et des méthodes d’action entre tenants de la seule défense des manifestants et les adeptes d’opérations offensives contre le pouvoir syrien, c’est-à-dire la guerre civile et, dès février 2012, entre les combattants de l’intérieur et les dirigeants basés en Turquie. A cette date, le général Mustafa Al Cheikh quittait l’ASL pour fonder le Haut Conseil militaire et révolutionnaire.

Pendant longtemps, l’ASL n’a disposé que d’armes légères emportées par les soldats syriens déserteurs, prises dans des entrepôts de l’armée syrienne ou achetées à des militaires corrompus, voire fabriquées artisanalement. Quant aux financements, ils furent longs a venir. Par exemple, le Conseil national syrien reversa à l’ASL, seule formation militaire sur le terrain à l’époque, moins de 3 millions de $ sur les 50 qu’il reçut du Qatar en février 2012.

Actuellement, l’ASL, dépassée par les factions islamistes et qui a perdu le peu de crédit dont elle bénéficiait dans la population (elle est accusée d’exactions et de massacres de civils), ne compte plus que 15 000 hommes environ répartis en une demi-douzaine de groupuscules dont les deux principaux sont :

. la Brigade des Martyrs de Douma (Liwa Shuhada Douma, 7 à 12 000 hommes revendiqués), formée par des islamistes « modérés » et des militants de gauche originaires de Douma, en banlieue de Damas ;

. la Brigade des martyrs syriens (Shuhada Jebel al-Zawiyah, 7 000 hommes), financée par l’Arabie saoudite et opérant dans les régions d’Idlib (sud-ouest d’Alep) et, plus au sud, à Hama.

Enfin, de nombreux observateurs pensent que l’armée syrienne libre n’est plus qu’une marque utilisée pour cacher le financement et la livraison d’armes à des groupes islamistes peu présentables de la mouvance d’Al Qaïda. (Ajouté)

Les islamistes

Ces brigades, qui comptent parmi les plus puissantes de la rébellion, usent d’une rhétorique religieuse classique, proche du discours des Frères musulmans. Membre fondateur de la CNFOR, la confrérie promeut officiellement pour l’après-Assad un programme d’inspiration démocratique, pluraliste et non confessionnel.

Le Front islamique de libération syrien

Créé en septembre 2012 et transformé en novembre 2013 en Front islamique[5], le Front islamique de libération syrien regroupait 17 factions armées soit 20 à 40 000 hommes revendiqués. Les plus importantes, la Brigade Omar al-Farouq, qui opère dans le gouvernorat de Homs fournissait à elle seule au moins un tiers des effectifs du FILS. Aujourd’hui, elle est éclatée en toutes petites unités ne dépassant pas la centaine de combattants : la Brigade de l’Unité (Liwa al-Tawhid, Frères musulmans, 8 à 12 000 hommes), active à Alep et Homs[6] ; financée par la Turquie et le Qatar ; l’Armée de l’Islam (Liwa al-Islam), 9 à 25 000 combattants, salafiste, Damas, financé par l’Arabie saoudite ; les Défenseurs de l’islam (Ansar al-Islam) : groupe actif dans le gouvernorat de Damas, proche d’Al Qaïda, classés terroristes par l’ONU. A sa création en 2001 en Irak, l’organisation a reçu 300 000$ de Ben Laden ; les Faucons de la Brigade du Levant (Suqour al-Sham), ancienne unité de l’ASL, active à Sarjeh (près d’Idlib). Suqour al-Shama beaucoup souffert de la guerre entre factions. Dans une interview de Juin 2012, son chef, le général Issa, voit un après-Assad en Syrie comme un état islamique modéré « sans l’imposer sur la société »[7] ; une douzaine d’autres factions de moindre importance. Le FILS est présent partout en Syrie. Une de ses composantes, le Conseil Révolutionnaire de Deir ez-Zor serait même actif dans le fief de l’ennemi juré DAECH. On n’est pas obligé de le croire sur parole. Quoi qu’il en soit, cette mouvance est financée par le Qatar et la Turquie.

Le Front islamique pour la Syrie (FIS) puis Front islamique

Le FIS (50 à 80 000 hommes) regroupe les salafistes, c’est-à-dire les islamistes qui professent un islam rigoriste. Son objectif est de créer un état dirigé pâr des juges islamiques (choura) ayant la charia comme loi. Les minorités religieuses et ethniques seraient « protégées ». Il rejette la démocratie et le nationalisme kurde.

Très active sur le terrain, cette coalition comprend : les Hommes libres du Levant (brigade Ahrar Al-Cham, environ 20 000 hommes), fondée par des proches de Ben Laden ; la Brigade de la Justice (Liwa Al-Haq), basée dans la province de Homs ; la Brigade de l’Unité (Liwa al-Tawhid, Alep et Homs), transfuge de l’Armée syrienne libre, a rejoint le FIS en 2013 avec ses quelque 10 000 hommes. proche des Frères musulmans, elle est soutenue par la Turquie et le Qatar ; l’Armée de l’Islam (Jaysh al-Islam ou Liwa al-Islam, salafiste, 9 à 25 000 hommes), salafiste, financé par l’Arabie saoudite et ouvertement anti Iran ; les Aigles du Levant (Suqour al-Sham, 9 000 hommes, ex-ASL), actifs à Idleb et Alep, ont fusionné avec Ahrar-Al Cham ; l’Armée de la Vérité (Liwa al-Haq), à Homs ; les défenseurs du Levant (Ansar al-Sham) ; le Front islamique kurde.

Le Front Al Nosra

Créé en 2012 à la suite de la libération de quelques chefs djihadistes emprisonnés en Syrie, le Front Al Nosra regroupe surtout des anciens d’Al Qaïda en Irak. Quoique pas très nombreux (mais les chiffres sont peu précis, entre 3000 et 15 000, la fourchette est large), ces djihadistes sont très opérationnels et efficaces grâce à la discipline et à leur expérience acquise en Irak. Son chef Abou Mohammad Al-Joulani ayant combattu en Irak sous les ordres d’Al Baghdadi et compte tenu des velléités d’association des deux factions djihadistes, certains observateurs considèrent le Front Al Nosra comme un surgeon de DAECH. Mais celle-ci l’a chassé en avril 2014 du gouvernorat de Deir ez-Zor après un conflit qui a fait des centaines de morts.

Défaite par DAECH, Al Nosra l’est aussi par le Hezbollah qui le coupe de sa base arrière libanaise en le chassant de Yabroud et Rankous. Replié sur le Nord aux dépens de l’armée syrienne, Al Nosra a monté une coalition, l’Armée de la conquête, avec des factions de l’Armée syrienne libre (ASL), les éléments les plus radicaux du Front islamique et des groupes islamiques marocains, tchétchènes ou saoudiens proches d’al-Qaida. Elle vient d’y subir de sévères bombardements de l’aviation russe.

Contrairement aux autres factions, Al Nosra ne rechigne pas à perpétrer des attentats contre des civils, deux-cents en quatre ans qui ont fait des centaines de victimes. Il pratique également les enlèvements et le rançonnement. Des affreux !

Très généreusement financé par de riches mécènes du Golfe et des « ONG » basées notamment au Koweït et aux Émirats arabes unis, le Front Al Nosra est le mouvement le plus puissant de Syrie où il opère partout, au contraire des autres groupes. Par ailleurs, Al Nosra exploite des gisements pétroliers, notamment, celui d’Al Omar, le plus grand de Syrie, dont ils se sont emparés en novembre 2013.

________________

[1] Autant préciser tout de suite que j’utilise ce terme galvaudé par pure commodité.

[2] Ceci est dit par un fils de Musulmans. (Lire Plaidoyer pour un islam anglican français (1 et 2).

[3] On verra plus loin ce qui fait la spécificité des Saoud.

[4] Le CNS, dominé par les Frères musulmans (interdits en Syrie), regroupait 30 formations politiques dont des Assyriens (chrétiens) et des Kurdes.

[5] L’addition des effectifs revendiqués par chacune des factions dépasse largement le total de 20 à 40 000 combattants.

[6] Précision : dire d’un groupe qu’il est « actif à Alep » ne signifie pas qu’il tient cette ville mais qu’il opère à ses environs ou dans sa banlieue. Aucun ne détient la moindre ville de quelque importance, tout au plus un quartier.

[7] Ouais !!! On n’est pas obligé de le croire sur parole.

* * *

L’Etat islamique : l’ennemi idéal

DAECH est certainement le protagoniste de la crise syrienne le plus intéressant à étudier. En effet, si on prend la peine de creuser, on découvre que c’est un pur produit de l’Histoire et de la Politique (avec des majuscules) qui ont façonné le Moyen-Orient d’aujourd’hui. Nous ne le verrons pas dans cet article consacré aux origines et aux caractéristiques d’une organisation dite « terroriste » par facilité de langage et paresse mais aussi par volonté de tromper. Terroriste et sanguinaire, DAECH l’est évidemment mais il n’est pas que ça. C’est ce que nous essaierons de démontrer dans les articles suivants, quand nous aborderons le contexte et les enjeux de la guerre syrienne.

DAECH est certainement le protagoniste de la crise syrienne le plus intéressant à étudier. En effet, si on prend la peine de creuser, on découvre que c’est un pur produit de l’Histoire et de la Politique (avec des majuscules) qui ont façonné le Moyen-Orient d’aujourd’hui. Nous ne le verrons pas dans cet article consacré aux origines et aux caractéristiques d’une organisation dite « terroriste » par facilité de langage et paresse mais aussi par volonté de tromper. Terroriste et sanguinaire, DAECH l’est évidemment mais il n’est pas que ça. C’est ce que nous essaierons de démontrer dans les articles suivants, quand nous aborderons le contexte et les enjeux de la guerre syrienne.

Pour info, DAECH est un acronyme dérivé du nom arabe de l’Etat islamique d’Irak et de Syrie : Ad-dawla al-islāmiyya fi-l-‘irāq wa-š-šām, en abrégé Dāiš, qui se prononce comme le mot dahech (avec un h aspiré et un é très aigu) qui signifie… « bête sauvage » (!). C’est par dérision et moquerie mais aussi clairvoyance que les Arabes emploient ce mot pour désigner un mouvement qui a opté pour une stratégie de chaos et de terreur définie dans un rapport interne de 2004 sous le titre : « l’administration de la sauvagerie ».

A l’origine, Al-Qaïda en Irak

Avant de devenir l’Etat islamique, l’organisation est passée par plusieurs stades. A l’origine était un certain Ahmed Fadel Nazzal, dit Abu Moussab al Zarkaoui, ancien délinquant né en Jordanie en 1966 au sein d’un clan bédouin présent sur tout le territoire que les Romains appelaient l’Arabie, c’est-à-dire la Jordanie, donc, mais aussi la Syrie, l’Irak et le Nord de l’Arabie actuelle. Passé à l’islamisme en prison, Al Zarkaoui a, pendant treize ans, tâté du djihad en Afghanistan et au Pakistan. De retour en Jordanie en 1992, il est condamné à quinze ans de prison pour un projet d’action qu’il n’a pas eu le temps de mettre en œuvre. C’est là qu’il se plonge dans le Coran et se radicalise avant d’être amnistié en 1999.

Tout juste libéré, Al Zarkaoui projette de marquer le passage à l’an 2000 par un coup d’éclat mais il est repéré et contraint de fuir au Pakistan. Là, il rencontre Ben Laden mais, ne partageant pas ses vues, il préfère passer en Afghanistan où il crée à Herat un centre d’entraînement de combattants palestiniens et jordaniens en vue d’agir contre Israël et la Jordanie sous le nom de Tawhid wal Djihad (Unification et Guerre sainte). Pris de court par l’intervention américaine en Irak, il passe en Iran puis en Irak, puis en Syrie puis en Jordanie avant de revenir en Irak (2002-2003).

Commence alors une longue série d’attentats, d’assassinats et de décapitations : le 28 octobre 2002, assassinat du diplomate américain Lawrence Foley à Aman ; le 19 août 2003, attaque du siège de l’ONU à Bagdad (22 morts dont le représentant des Nations Unies) ; le 23 août, attaque de la mosquée d’Ali à Nadjaf (85 morts) ; le 11 mai 2004, décapitation filmée et diffusée sur internet d’un jeune otage américain, Nicholas Berg. Par ailleurs, son groupe participe activement à des opérations militaires plus classiques comme, en juillet 2004, le siège de Falloujah, où il passe très près de l’arrestation ; le 11 juillet 2004, assassinat du gouverneur de Mossoul ; en septembre 2004, Zarquaoui en personne décapite un autre civil américain, Olin Eugene Armstrong. En 2005, les enlèvements et les exécutions se multiplient : le gouverneur de Bagdad (le 4 janvier), un diplomate égyptien en juillet, un diplomate russe dont le meurtre est filmé puis diffusé sur Internet (en juin 2006); etc. Une série d’attentats visant trois hôtels d’Aman en novembre 2005 et ayant fait 67 morts valent à Al Zarkaoui d’être renié par sa propre tribu, les Khalayleh-Bani Hassan.

Entre-temps, Al Zarkaoui et son groupe ont gagné leurs galons de terroristes et sont reconnus par Al Qaïda sous le nom de Al Qaïda en Irak en décembre 2004. Promu émir, Al Zarkaoui participe en janvier 2006 à la création d’un Conseil consultatif des Moudjahiddines en Irak regroupant six mouvements. Traqué par les Américains, Al Zarkaoui est finalement tué en juin 2006.

Pour le remplacer, l’organisation choisit Abou Hamza al-Mouhajer, un islamiste égyptien de 39 ans. En octobre de la même année, Al Qaïda en Irak forme l’Etat islamique d’Irak avec une trentaine de tribus représentant, en théorie, 70% de la population de la province d’Al Anbar. Pour le diriger, l’EII désigne Abou Omar al-Baghdadi, un ancien officier chassé de l’armée irakienne pour salafisme de 59 ans. Comme ses prédécesseurs Al Zarkaoui et Al Moujaher, c’est un ancien d’Afghanistan qui a participé à la bataille de Falloujah de 2004. En 2007, les deux mouvements fusionnent sous sa direction. Enfin, le 9 avril 2013, l’EII devient l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) ou État islamique en Irak et Syrie[1] (EIIS), en arabe « ad-dawla al-islāmiyya fi-l-ʿirāq wa-š-šām ». Peu à peu, l’organisation perd ses cadres jusqu’à ce qu’en avril 2014, les deux chefs suprêmes soient tués près de Tikrit.

L’Etat islamique en Irak et Syrie

Pour succéder à Omar Al Baghdadi, le Conseil consultatif des Moudjahiddines en Irak désigne (par 9 voix sur 11) Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri, dit Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi. L’homme, un fils de paysans pauvres parfaitement inconnu, est né à Falloujah en 1971. Refusé par l’armée irakienne pour myopie et faute de pouvoir se payer des études de droit, al-Baghdadi suivit un cursus de théologie à Bagdad, ce qui le rapprocha des Frères musulmans et des salafistes. Après l’invasion de l’Irak par les Américains, il crée son groupe de combat, l’Armée du peuple sunnite ou Jaysh Ahl al-Sunnah oua al-Jama’a, et prend un nom de guerre : Abu Du’a. Il est arrêté le 31 janvier 2004, mais les Américains, qui ne prennent pas la mesure de son rôle, le libèrent après dix mois de détention. C’est alors qu’il rejoint Al Qaïda en Irak alors dirigé par Al Zarkaoui. Discret mais efficace, il devint président des tribunaux islamiques et émir de Rawah, une localité proche de la Syrie où arrivaient de nombreux étrangers de Syrie et d’Arabie saoudite.

Mais ses mérites de militant n’expliquent pas à eux seuls la nomination d’Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri comme chef de l’Etat islamique en Irak et Syrie. Le secret est dans ses origines qui tiennent dans cette partie du nom qu’il s’est donné : Abou Bakr al-Husseini al-Qurashi. Par ces trois surnoms, il revendique un quadruple héritage. Al Baghdadi appartient au clan sunnite le plus important, les Quraych. Quraich, qui vécut au 2ème siècle avant l’ère chrétienne, est un descendant d’Ismaël et un très lointain ancêtre de Qusay (400-480) qui, par mariage, se rendit maître de la Mecque et fit la fortune de son clan grâce au contrôle des puits (d’eau, pas encore de pétrole) et de la Kaaba qui attirait depuis des temps immémoriaux des foules de pèlerins. Qusay est l’aïeul au cinquième degré de Mohamed et de son cousin Ali, qui devint le quatrième calife de l’Islam, considéré par les Chiites comme le premier imam. Cette filiation est renforcée par l’invocation de Abû Bakr, cousin et compagnon du Prophète, auquel il succéda comme premier calife, et celle de Hussein. Hussein est le fils d’Ali et de Fatima, et, donc, le petit-fils de Mohamed. C’est le troisième des douze imams auxquels les Chiites croient.

Ainsi, Al Baghdadi a des liens avec les sunnites et les chiites, et il est un descendant du Prophète, ce qui lui donne une légitimité au califat puisque seul un parent de Mohamed peut devenir calife, c’est-à-dire chef de tous les Musulmans. Pour enfoncer le clou, il est lié à toutes les dynasties régnantes du Levant : les Hachémites de Jordanie, d’Irak et de la Mecque (jusqu’à ce qu’ils en furent chassés en 1925 par Ibn Saoud) ; les Alaouites du Maroc ; les Idrissides du Maroc ; les Abbassides, dont l’empire s’étendait de l’Algérie jusqu’en Afghanistan ; les Omeyades qui régnèrent de l’Espagne jusqu’au Caucase. Toutes les dynasties… sauf une : les Ibn Saoud[2] !

Mal en point en Irak, l’EII, devenu EIIL (Etat islamique en Irak et au Levant) en avril 2013, trouve un nouveau souffle en Syrie. Mais il se heurte à l’opposition du chef d’Al Qaïda, Ayman Al Zawahiri, et à Al Nosra, sa branche armée en Syrie. Al Baghdadi passe outre et exige d’eux l’allégeance. Casus belli qui fait de l’EIIL l’ennemi de tous les autres mouvements engagés et de toutes les puissances qui les soutiennent. Mais, dans le même temps, chacun d’eux joue avec lui un double jeu dont nous parlerons prochainement.

Quoi qu’il en soit, le 29 juin 2014, Al Baghdadi annonce la création de l’Etat islamique tout court et le rétablissement du califat.

Etat des forces de DAECH

Forces combattantes

Les effectifs de DAECH en Syrie sont estimés entre …7 000 et 125 000 hommes. Ce n’est plus une fourchette mais un râteau ! Il semble que la composition d’origine ait beaucoup évolué ; les anciens soldats et officiers de l’armée irakienne n’ont pas suivi en Syrie. D’où la multiplication des exactions contre les populations civiles et des exécutions de prisonniers, notamment. Mais ces pratiques font aussi partie de la stratégie de terrorisme mise en œuvre par l’EI.

Quoi qu’il en soit, le nombre de combattants peut raisonnablement être estimé à 50 000 environ dont 15 à 16 000 étrangers parmi lesquels 5 000 sont venus du Maghreb et quelque 5 000 d’Europe. Parmi eux, un millier de « Français » et 2 000 Russes[3]. Mais tout ça est très sujet à caution car, entre ceux qui veulent dédramatiser et ceux qui veulent faire peur, il y a de la marge pour les chiffres les plus farfelus.

Présence territoriale

Présence territoriale

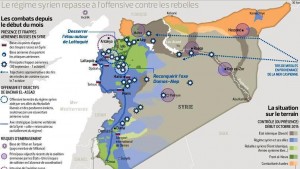

Que ce soit en Syrie ou en Irak, en réalité, sur le terrain, l’Etat islamique, contrairement à ce qu’on entend et lit partout, ne contrôle qu’une infime partie du pays utile. En fait, nos experts se livrent à des extrapolations à partir de données parcellaires. Est-ce que cela relève de la simple paresse ou de la volonté de tromper ? Faut voir !

Par exemple, on lit et entend que DAECH « contrôle » 70% du territoire syrien et 8 millions de ses habitants. C’est évidemment faux. La Syrie « utile » (curieusement, on en parle enfin, depuis que la Russie s’est engagée dans le conflit) représente le quart ouest du pays, une zone qui va, d’ouest en est, de la Méditerranée à un axe Damas-Alep par Homs et Hama. Cette zone concentre 15 des 18 millions de Syriens encore présents dans le pays. Pas plus que les autres mouvements rebelles l’Etat islamique n’y tient la moindre ville de quelque importance, même si elle en contrôle certains quartiers vidés de leurs habitants. Ce n’est pourtant pas faute d’en faire le siège depuis quatre ans. Une deuxième zone est la pointe nord-est de la Syrie, c’est-à-dire le Kurdistan syrien. Là aussi, DAECH ne tient aucune ville importante. Ce qui signifie qu’on ne peut, de la présence des djihadistes sur un territoire, inférer qu’ils en contrôlent les populations.

A l’ouest, donc, presque toutes les villes importantes sont assiégées par DAECH et/ou d’autres groupes rebelles mais aucune n’échappe au régime syrien ; c’est aussi le cas au Kurdistan syrien où Hassaké (188 000 hab.) est assiégée à la fois par les Kurdes et par DAECH.

En revanche, DAECH est présent dans deux secteurs (zones gris foncé sur la carte). Le premier est l’axe Bagdad-Turquie via l’Euphrate. Là se trouvent les deux « fiefs » comme disent les journalistes, des djihadistes : Deir Es Zor (325 000 habitants) et Raqqa (230 000 habitants). Là, la prise de l’aéroport de Tabqa le 24 août 2014 a été suivie de l’exécution de quelque 200 soldats faits prisonniers par l’EI.

De part et d’autre de cet axe se trouve le désert syrien, vaste mais, par définition, sans population est sans intérêt stratégique, ce qui explique pourquoi l’armée syrienne ne le défend pas (en gris clair et rose sur la carte). C’est ainsi que l’oasis de Palmyre (Tadmor, 35 000 habitants) a été abandonnée à DAECH, et ses trésors détruits, …sans que la coalition ne la défende, d’ailleurs !

Au total, et à condition de penser que les populations des zones désertiques n’ont pas fui, ce qui est peu probable, DAECH tient moins de 2 millions de personnes sous son joug. Sans doute beaucoup moins car 11,5 millions de Syriens ont quitté leur foyer : 6,5 sont des « déplacés internes » (selon la terminologie du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés – UNHCR) et 5 hors Syrie : dont 1,7 en Turquie, 1,835 au Liban, 935 000 en Jordanie, et 400 000 en …Irak ! Ce, nonobstant le nombre, sans doute énorme, de gens qui, dans ces pays, ont trouvé refuge dans leurs familles.

Ressources : pétrole et impôts

L’Etat islamique disposerait, selon les sources, d’un trésor de plus de 2,9 mds de dollars. Le problème est qu’il s’agit d’estimations souvent orientées et impossibles à vérifier par les rares chiffres disponibles. D’après les comptes de la province de Deir Es Zor, la seule effectivement contrôlée par DAECH, les revenus tirés du pétrole, du gaz et de l’électricité (car l’EI contrôle plusieurs barrages hydrauliques), ne dépasseraient pas 30 m$. En fait, il semble que les ressources de l’EI proviennent très largement, à hauteur de 70%, des prélèvements en nature et en numéraire effectués sur les biens et les revenus des populations.

L’estimation la plus plausible des revenus de l’EI parle de 400 m$ par an pour l’ensemble des territoires sous son contrôle, dont le quart proviendrait de la vente de pétrole à la Turquie, à la Syrie et aux Kurdes. L’administration est assurée par les fonctionnaires en place[4] pour permettre une certaine « continuité de l’état ». C’est ainsi que la plus grande part du fameux trésor confisqué à la banque centrale de Mossoul serait toujours entre les mains de son ancien gouverneur et de sa puissante tribu, les Shammar.

Daech and friends : terrorisme et géopolitique

Tant que DAECH s’est contenté de combattre contre le pouvoir chiite d’Irak et celui de Bachar Al Assad en Syrie, l’Arabie Saoudite avait pour lui les yeux de Chimène. Transitant par de riches Saoudiens, d’associations « caritatives » et d’entreprises, l’argent coulait à flots. Mais tout change en janvier 2014 quand l’EI tente de mater les autres mouvements djihadistes Al Nosra et Front islamique, et, plus encore, après la proclamation du rétablissement du califat le 29 juin 2014. Alors, l’Arabie saoudite, qui ne peut pas ignorer ce que cela signifie pour elle (nous le verrons prochainement), classe l’EI comme organisation terroriste.

L’allié objectif de l’Etat islamique le plus évident est la Turquie. Pour elle, tout ce qui peut affaiblir ses voisins est bon à soutenir. A plus forte raison quand il combat les Kurdes. C’est pourquoi elle sert à l’EI à la fois de base d’appui (transit d’hommes, d’armes et d’équipements) et de repli (repos, soins). La Turquie est aussi le principal débouché pour l’économie de l’EI, notamment pour l’écoulement du pétrole et du gaz. Mais les Syriens et les Kurdes aussi sont ses clients.

Selon toutes apparences, tout le monde ou presque est contre le monstre DAECH. Mais nous verrons prochainement que c’est bien pour tout le monde l’ennemi idéal.

________________

[1]Par Syrie, entendre la Syrie, le Liban et la Palestine, y compris Israël et la Jordanie.

[2] On comprend pourquoi les Saoudiens sont crispés !

[3] Les autorités russes parlent de 5 000.

[4] Sous le contrôle de baasistes membres de l’EI. Les deux adjoints d’Al Baghdadi sont les Généraux Abu Muslim al-Turkmani et Abu Ali al-Anbari, anciens officiers de l’armée de Saddam Hussein.

* * *

L’opposition kurde :

de l’indépendance au fédéralisme

Le Français moyen, s’il se contente de ce qu’il a appris à l’école, ne sait rien des Kurdes, même s’il y est allé longtemps. S’il est un tantinet curieux et intéressé par l’actualité, il a certainement cherché à se renseigner, ne serait-ce qu’en jetant un œil sur Wikipédia. Je suis persuadé que la plupart d’entre nous ne sont pas allés au-delà et je les comprends. Tout est fait pour nous en dissuader. D’abord, parce que la question est trop marginale ; ensuite, parce qu’on ne sait pas grand-chose ; enfin, parce que nos élites médiatiques ne cherchent pas à nous informer, c’est-à-dire à nous faire savoir, mais à nous formater, c’est-à-dire à nous faire croire. C’est ce que la plus grande partie des articles publiés sur ce blog démontre : nous passons notre temps à lutter contre la désinformation.

Le Français moyen, s’il se contente de ce qu’il a appris à l’école, ne sait rien des Kurdes, même s’il y est allé longtemps. S’il est un tantinet curieux et intéressé par l’actualité, il a certainement cherché à se renseigner, ne serait-ce qu’en jetant un œil sur Wikipédia. Je suis persuadé que la plupart d’entre nous ne sont pas allés au-delà et je les comprends. Tout est fait pour nous en dissuader. D’abord, parce que la question est trop marginale ; ensuite, parce qu’on ne sait pas grand-chose ; enfin, parce que nos élites médiatiques ne cherchent pas à nous informer, c’est-à-dire à nous faire savoir, mais à nous formater, c’est-à-dire à nous faire croire. C’est ce que la plus grande partie des articles publiés sur ce blog démontre : nous passons notre temps à lutter contre la désinformation.

S’agissant des Kurdes, on vous dira tout d’abord que c’est un peuple descendant des Mèdes. Le problème est qu’on ne sait pas grand-chose des Mèdes si ce n’est que ce sont probablement des Perses, c’est-à-dire des Indo-Européens – autrement dit encore ni des Sémites ni des Turco-Mongols – dont les descendants sont présents sur un territoire immense qui va de la Grèce au Pakistan.

Le Kurdistan : géographiquement et culturellement homogène…

Le Kurdistan (ou « pays des Kurdes ») est presque aussi grand que la France (503 000 km²) et tout aussi massif. Les Indo-Européens « descendants des Mèdes » qu’on appelle aujourd’hui « Kurdes » constituent depuis l’antiquité un peuple distinct, c’est-à-dire un groupement humain partageant les mêmes codes sociaux et usant d’une même langue, en l’occurrence, proche de l’iranien. Homogène sur le plan géographique, le Kurdistan est, politiquement, éclaté non pas « en » mais « entre » quatre états : ses 44 millions d’habitants revendiqués (mais on est sans doute plus proche de 30 millions) sont répartis entre la Turquie (42%), l’Iran (26%), l’Irak (18%), la Syrie (8%), auxquels il convient d’ajouter les quelque 2 millions (6%) de Kurdes de la diaspora.

Les Kurdes sont sunnites à 80 % ; les autres 20% sont partagés entre adeptes de diverses croyances pré-islamiques comme les alévis, les yarsanis, les yézidis, ou chiites comme les druzes ismaéliens, ou encore chrétiennes d’obédience kurde, arménienne ou assyrienne.

…et politiquement éclaté

Le drame des Kurdes est de n’avoir jamais pu se réunir en un état au sens moderne du terme. On en verra les raisons prochainement, des raisons toujours actuelles qui rendent la question nationale kurde presque insoluble. En effet, les Kurdes sont les oubliés du grand mouvement d’émancipation des peuples initié au début du XIXème siècle dans l’empire austro-hongrois et dans l’empire ottoman. Par la suite, ils furent les principaux oubliés de la politique franco-britannique de démembrement de l’empire ottoman entérinée en 1923 par le Traité de Lausanne. Plutôt trahis qu’oubliés, d’ailleurs, car ce traité fut en retrait de celui signé à Sèvres en 1920 qui avait prévu un état kurde.

Nonobstant, les Kurdes sont, contrairement à ce que les médias tendent à accréditer, très partagés sur la question nationale. D’abord, le PKK, principal mouvement indépendantiste kurde, d’obédience communiste, n’a jamais réussi à se faire apprécier et accepter d’une majorité du peuple kurde[1]. Participant depuis près d’un siècle aux institutions, à la politique et à l’administration de leurs pays respectifs, les Kurdes ont, par ailleurs, développé un sentiment d’appartenance aux nations turque, iranienne, syrienne et irakienne dont ils détiennent la nationalité. L’indépendantisme kurde a fini par n’être plus qu’idéologique (c’est le cas, notamment, du PKK communiste piloté par l’URSS) ou opportuniste. D’ailleurs, ces dernières années, il a beaucoup évolué. Le rêve d’un Kurdistan uni et indépendant a peu à peu été abandonné au profit d’une certaine autonomie des différentes communautés kurdes dans le cadre des états existants avec, en perspective, le projet d’instauration de ce qu’on appelle le confédéralisme démocratique ou apoisme[2].

Selon le pays où ils vivent, les Kurdes n’ont pas le même statut politique. Dans l’Iran de l’après-guerre, les Kurdes soutenus par l’URSS proclamaient en janvier 1946 la République de Mahabad. Mais le retournement des Soviétiques en faveur du gouvernement iranien mettait fin à leurs velléités d’indépendance. Depuis, que ce soit sous le régime communiste de Mossadegh, celui pro-occidental de Mohamed Shah Pahlavi ou celui des ayatollahs, les Kurdes voient leur langue et leur culture reconnues mais, comme toutes les composantes de l’Iran, ils sont et restent soumis au contrôle de l’état central.

En Turquie, qui compte environ 15 millions de Kurdes sur un territoire vaste de 210 000 km² (soit plus de 25% du pays), ils constituent à la fois la bête noire et le bouc émissaire du pouvoir. Et ce, depuis longtemps. Le « père » de la Turquie moderne, Mustapha Kemal Atatürk, était un nationaliste laïc formé à la française ; ne voulant connaître ni minorités ni communautés ni religions, il imposa aux Kurdes le modèle commun turc. Ses successeurs s’en tinrent à cette politique et réprimèrent violemment tous leurs soulèvements. Aujourd’hui, les Kurdes ne contrôlent aucune parcelle du territoire turc mais, comme toutes les autres composantes de la Turquie, ils participent activement à sa politique.

C’était également le cas de l’Irak sous Saddam Hussein où les quelque six millions et demi de Kurdes participaient à la vie publique. Aujourd’hui, ils disposent officiellement d’un territoire autonome : la Région fédérale autonome d’Irak, concédée par le pouvoir irakien issu de l’invasion américaine. Un territoire que l’Etat islamique, qui a pris puis perdu Erbil mais contrôle Mossoul et son pétrole, leur conteste par les armes.

Au nord de la Syrie, où le régime était le même avant la guerre civile, les Kurdes ont profité du retrait des forces syriennes pour prendre le contrôle de trois provinces limitrophes de la Turquie. La première, le district d’Afrin (172 000 habitants, dont 36 000 dans Afrin même), est située dans le gouvernorat d’Alep ; plus à l’Est, celui de Kobané (Ayn al-Arab, 45 000 habitants avant la guerre civile), théâtre de deux batailles sanglantes : enfin, à l’Est du pays, la province de la Djezireh (en arabe, al-jazayra, l’île[3]), autrement dit le gouvernorat d’Al-Hasaka (entre 1,5 et 3,5 millions d’hab.), limitrophe du Kurdistan irakien autonome. Là, l’armée syrienne est toujours présente mais elle laisse les Kurdes administrer la province, ce qui ne laisse pas de faire planer des soupçons quant à la complaisance du gouvernement syrien.

Les rebelles kurdes de Syrie : deux factions

En Syrie, la rébellion kurde est divisée en deux tendances qui entretiennent des liens pour le moins tendus. La première est le Conseil national kurde, fondé à Erbil en 2011, il réunit une quinzaine de formations favorables à la création d’un territoire kurde autonome dans le cadre d’une Syrie démocratique. Le Conseil national kurde fait partie de la Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution (CNFOR). Il est considéré comme une créature du gouvernement turc, ou du syrien, c’est selon, par ses concurrents du Parti de l’union démocratique (PYD, version syrienne du PKK). Mais les deux factions s’entendent pour combattre ensemble les djihadistes d’Al Nosra ou DAECH.

Au sein de la CNFOR, le Conseil national kurde est très marginalisé du fait de l’emprise des Frères musulmans sur la coalition. Par ailleurs, ses dirigeants passent beaucoup de temps à faire de la politique en vue de disputer au PYD le pouvoir dans l’entité kurde indépendante ou autonome censée naître de la guerre civile syrienne.

Le second mouvement est le Parti de l’union démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat – PYD). C’est la branche syrienne du Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) ouParti des travailleurs kurdes, considéré comme terroriste par la Turquie, le Canada, les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Le PYD dispose d’une branche armée : les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina ou YPG). Leurs effectifs sont estimés entre 15 000 (BBC) et 65 000 hommes (et femmes).

Enfin, suite à l’intervention russe en Syrie, les Américains ont décidé d’armer et de financer les forces kurdes – ce qu’ils ne faisaient pas jusqu’alors, regroupées au sein d’une nouvelles structure appelée les Forces démocratiques syriennes et comportant le groupes arabe Burkan al-Furat (Le volcan de l’Euphrate), inconnu jusqu’à présent, des tribus et des chrétiens syriaques.

________________

[1] Le PKK, c’est l’équivalent du FLN algérien.

[2] Fin des nations, fédéralisme communal, autogestion, démocratie directe, économie collectiviste, etc. Un truc qui plairait bien à Onfray et que nous expliciterons plus tard.

[3] Clin d’œil à mes lecteurs algérois.

* * ** * *

Un drame, cinq guerres

Retour vers le passé : Syrie année zéro

On peut analyser la crise syrienne selon deux perspectives. La première est une perspective politique ; cela consiste à observer les protagonistes sous l’angle de leurs motivations, de leurs projets, de leurs moyens et de leurs soutiens. La seconde est une perspective historique ; c’est une évidence que le présent est toujours déterminé par le passé mais, s’agissant du Levant, c’est mille fois plus vrai encore : les accords Sykes-Picot de 1916[1] sont à la source du chaos syrien d’aujourd’hui. Mais ils n’en sont pas la cause. A la suite de ces accords et, surtout, du Traité de Lausanne de 1923, on a vu une partie des pays du Levant évoluer vers un modèle à l’occidentale, gage, à terme, d’une modernisation. Certes, cette évolution n’a pas été linéaire : beaucoup d’événements ont, depuis 1923, infléchi le cours des choses au Moyen-Orient mais, l’orientation était celle-là. On en citera quelques uns : les indépendances, la deuxième guerre mondiale, les guerres israélo-arabes, la guerre froide. Le résultat de tout cela a été que, jusqu’aux années 80, d’un bout à l’autre de l’univers musulman (sauf en Afghanistan et en Arabie), les femmes vêtues de jupes courtes et le nez chaussé de Ray Ban allaient au bureau en voiture. Aujourd’hui, elles sont obligées de porter des accoutrements qui n’ont jamais eu cours dans leurs pays. Deux drames ont radicalement détourné ces pays de leur marche vers le progrès et la paix : l’invasion de l’Irak par les Américains, suivie par la déstabilisation de la Syrie[2]. Ce que ni le sort fait aux Palestiniens ni la révolution iranienne n’avaient réussi à faire.

On peut analyser la crise syrienne selon deux perspectives. La première est une perspective politique ; cela consiste à observer les protagonistes sous l’angle de leurs motivations, de leurs projets, de leurs moyens et de leurs soutiens. La seconde est une perspective historique ; c’est une évidence que le présent est toujours déterminé par le passé mais, s’agissant du Levant, c’est mille fois plus vrai encore : les accords Sykes-Picot de 1916[1] sont à la source du chaos syrien d’aujourd’hui. Mais ils n’en sont pas la cause. A la suite de ces accords et, surtout, du Traité de Lausanne de 1923, on a vu une partie des pays du Levant évoluer vers un modèle à l’occidentale, gage, à terme, d’une modernisation. Certes, cette évolution n’a pas été linéaire : beaucoup d’événements ont, depuis 1923, infléchi le cours des choses au Moyen-Orient mais, l’orientation était celle-là. On en citera quelques uns : les indépendances, la deuxième guerre mondiale, les guerres israélo-arabes, la guerre froide. Le résultat de tout cela a été que, jusqu’aux années 80, d’un bout à l’autre de l’univers musulman (sauf en Afghanistan et en Arabie), les femmes vêtues de jupes courtes et le nez chaussé de Ray Ban allaient au bureau en voiture. Aujourd’hui, elles sont obligées de porter des accoutrements qui n’ont jamais eu cours dans leurs pays. Deux drames ont radicalement détourné ces pays de leur marche vers le progrès et la paix : l’invasion de l’Irak par les Américains, suivie par la déstabilisation de la Syrie[2]. Ce que ni le sort fait aux Palestiniens ni la révolution iranienne n’avaient réussi à faire.

J’ai écrit plus haut que les accords Sykes-Picot étaient à l’origine du chaos actuel et non sa cause. On peut aussi bien dire que l’invasion de l’Irak a renvoyé le Levant à ce point de départ. C’est « retour vers la passé » avec, comme dans Retour vers le futur, une volonté des protagonistes de rectifier ledit passé en fonction de ce qu’ils savent du présent, c’est-à-dire du futur de ce passé. (Me fais-je bien comprendre ?) Bref ! L’invasion de l’Irak a – comme la défaite de la Turquie alliée de l’Allemagne en 1918 – créé un vide géopolitique dans lequel chaque partie pousse ses pions. La différence est que, à l’époque, les puissances occidentales faisaient ce qu’elles voulaient et personne ne demandait l’avis des populations locales ; aujourd’hui non plus, d’ailleurs, mais elle le donnent quand même. C’est donc dans cette double perspective politique et historique que nous allons analyser un conflit syrien à mille facettes.

Retour vers le passé

Les belligérants sont, en apparence, du moins, partagés en deux camps : le camp syrien et le camp de la rébellion, sachant que Daech y joue un rôle a part (voir L’Etat islamique, l’ennemi idéal). Dans le camp de la rébellion, il faut distinguer, dans la multitude d’états[3] qui, chacun pour des motifs différents et souvent opposés, soutiennent les factions[4], les puissances régionales, dont l’existence même dépend de l’issue de la guerre syrienne, et les puissances étrangères au monde arabe, qui tirent les ficelles pour des causes géopolitiques, géostratégiques et idéologiques. Dans le camp syrien, on trouvera l’Etat syrien proprement dit et ses soutiens, c’est-à-dire la Russie et, depuis que celle-ci est entrée en action, l’Iran. C’est à dessein que je commence par les ennemis de la Syrie car, à mon sens, étant l’agressée, elle agit en réaction. Il en est de même de ses alliés, la Russie et l’Iran qui, dans la crise syrienne mais aussi dans les autres affaires où elles sont impliqués, sont également en défense. Ce qui ne signifie pas, ainsi que les derniers développements de ce mois d’octobre 2015 le démontrent, qu’elles soient sur la défensive.

Parmi les puissances régionales, les monarchies arabes et les émirats du golfe : Arabie saoudite, Qatar, Emirats arabes unis et Bahrein, ainsi que le Koweit, qui n’est pas officiellement présent mais qui joue un rôle trouble, notamment dans le financement des djihadistes du Front islamique et de Daech. L’autre puissance régionale est la Turquie ; elle aussi joue une partition originale en apparence mais en réalité parfaitement logique et cohérente.

S’agissant des puissances occidentales, on a droit au noyau dur de l’OTAN, à savoir les Etats-Unis et leurs alliés traditionnels britanniques (Royaume-Uni, Canada), autour duquel les Français frétillent d’impatience en agitant la queue[5]. Dans leur sillage, la Jordanie, seul état de la région avec l’Egypte à avoir (en 1994) reconnu Israël, et le Maroc, dont je pressens qu’il n’est pas là en tant que pays musulman mais au titre de membre de la mouvance euro-afro-atlantiste qui est en train de se construire contre la volonté des peuples européens.

Guerre civile syrienne : cinq conflits en un.

Tout ce beau monde participe à plusieurs guerres croisées où des oppositions effectives peuvent cacher des alliances objectives et où les coalitions d’aujourd’hui regroupent des ennemis de demain. Il me semble en effet que la Syrie soit le théâtre de cinq guerres où s’opposent : Arabes contre Levantins, islamistes contre laïcs, islamistes entre eux, dynasties rivales entre elles, affrontement de puissances régionales.

Arabes contre Levantins

Plutôt que d’entretenir la fable de la guerre entre sunnites et chiites, les médias (et leurs donneurs d’ordre politiques) seraient bien inspirés de s’aviser qu’il s’agit en réalité d’une guerre entre Arabes ou, plus exactement, entre Arabes et Levantins. Car ce vieux mot entré en désuétude depuis qu’on ne parle plus français en France est le seul qui rende compte de la réalité humaine de cette région. J’ai déjà parlé dans cette série d’articles du caractère cosmopolite de la Syrie (Syrie et Liban). Tout au long d’un vingtième siècle universaliste, ce peuple cosmopolite, multiculturel et multiconfessionnel ne se définissait que par sa langue : l’arabe. Aujourd’hui que règne le communautarisme, et alors que ceux qui font la guerre à ce pays sont des tenants d’un certain islam qui récuse le système multiculturel, il faut que les choses soient dites ou rappelées : la Syrie n’est pas arabe et les Syriens ne sont pas des Arabes. Ce sont en très grande majorité des Berbères et des Grecs plus ou moins arabisés, exactement comme l’ont été les Berbères d’Afrique du Nord, de Lybie et d’Egypte, parce que l’islam des origines, cette religion simple et familière qui n’était rien de plus qu’une mise au clair de leur propre religion[6], était véhiculée par une langue qui leur était elle aussi familière[7]. Et si par malheur les Arabes qui leur font la guerre la gagnaient[8], c’est à une formidable épuration ethnique que nous assisterions.

Islamistes contre laïcs et Islamistes entre eux

Car, comme on l’a vu à l’article « L’opposition anti-Bachar : nationalistes, islamistes et terroristes », toutes les factions qui font la guerre à la Syrie, y compris l’Armée syrienne dite « libre »[1], sont exclusivement ou en très grande partie composées d’islamistes, ou dominées ou noyautées par eux. Evidemment, on vous dira qu’il y a des islamistes modérés… Comme en Turquie ? Toutes les factions sont sous la coupe de pays arabes non démocratiques. D’aileurs, il n’y a pas de pays arabe démocratique. Et toutes, si Al-Assad est chassé, y compris à la suite d’élections, ont à leur programme l’instauration d’un régime islamiste : à la mode des Frères musulmans, à celle des salafistes ou des wahhabistes, mais de toute façon, islamiste, c’est-à-dire basé sur la charia. Ceci n’est pas une interprétation de ma part mais la simple restitution du projet que ces factions ont concocté pour l’après-Assad. Une chose est certaine : si elles triomphent, ces factions entreront dans une concurrence féroce et meurtrière pour imposer leurs propres solutions car la démocratie ne fait pas partie de leur vocabulaire. Certaine d’entre elles, et pas seulement DAECH, pensent que ce concept, comme celui de laïcité, est anti-islamique.

Les Frères musulmans sont l’opposition islamiste historique aux partis politiques arabes séculiers, lesquels les ont écrasés et durement réprimés avant de chuter à leur tour : en Tunisie, en Lybie, en Egypte. Dans ces trois pays, les Frères ont relevé la tête à la faveur des « printemps arabes » et de la chute des potentats locaux. La Syrie est le quatrième pays où ils sont en lutte contre un régime laïc socialiste. Là, à partir de la Turquie et de Doha (Qatar) où siège leur direction, ils avancent masqués dans le cadre de la Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution (CNFOR), qu’ils contrôlent. Leur projet est, officiellement, une démocratie ayant en partie pour base la charia. C’est l’expérience tunisienne en cours, et c’est aussi, sans le dire, le modèle turc, algérien et marocain. En tout cas, ça ne choque pas les pays arabes du golfe, tous salafistes, qui financent allègrement la CNFOR. Il est vrai que les salafistes y sont très puissants ; d’ailleurs, elle a été créée et présidée par l’héritier d’une vieille famille d’opposants islamistes au régime baasiste, Mouaz Al-Khatib.

De son côté, le Front islamique, qui est la coalition la plus puissante sur le théâtre d’opérations (50 à 80 000 hommes),a annoncé le 17 novembre 2012 qu’il voulait créer « un état islamique dirigé par une choura » (une assemblée de juristes islamiques, comme en Iran, sauf que les Iraniens votent) et « établir la charia[9] comme base du droit [dans lequel] les minorités religieuses et ethniques seraient protégées (ça s’appelle la dhimmitude. NDR) [et] rejetant la démocratie et le nationalisme kurde ».

Enfin, le Front Al Nosra, affilié à Al Qaïda et, officiellement, écarté du Front islamique pour ces raisons, veut, comme DAECH, rétablir le califat et, en attendant, instituer la charia dans toutes les villes conquises (aucune pour l’instant, heureusement !). Il vient de constituer avec Ahrar al-Sham, une des factions du Front islamique, et treize autres groupes armés, une nouvelle coalition (estimée à 30 000 hommes) opérant dans la région d’Alep (Alep, Idleb, Hama, Lattaquié).

Il se trouve que tous les islamistes anti-Assad, à quelque degré qu’ils se situent, ont les mêmes parrains : les pays arabes, c’est-à-dire l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis et Bahrein. Tous ces pays sont dirigés par des dynasties qui, dans le cadre du dépeçage de l’Empire ottoman, doivent leur existence et leur pouvoir aux puissances occidentales, ou, plus exactement, à l’Angleterre. Toutes, à l’exception de la Jordanie, sont dirigées par des clans qui, du point de vue de l’islam, n’ont aucune légitimité pour régner. En effet, les Sunnites (ceux qui se réfèrent à la tradition, la sunna) pensent que le calife doit appartenir à la tribu de Mohamed, les Quraïchi ; les Chiites sont plus restrictifs encore puisqu’ils considèrent qu’il faut être un descendant à la fois de l’imam Ali et de Mohamed par Fatima, sa fille, épouse d’Ali[10].

Guerre de succession et guerre inter tribale

Or, le monde arabo-musulman n’est pas seulement partagé entre Chiites et Sunnites mais entre courants dynastiques rivaux . L’Arabie saoudite sous sa forme actuelle n’existe que depuis moins d’un siècle. Sa création fut la conséquence de trois guerres qui ont, pendant cent-cinquante ans, opposé les trois clans les plus puissants de la péninsule : les Quraïch du Hedjaz, auquel appartenait le hachémite Chérif de la Mecque[11] Hussein Ben Ali, les Chammars[12], dont la famille la plus importante, les Al Rachid, régnait sur le Haïl, et les Saoud du Njed. De ces trois clans, les deux premiers sont apparentés au Prophète, mais c’est le troisième, qui n’ aucun lien familial avec le Prophète, qui règne après les avoir défaits en 1924.

Ce, grâce à l’Angleterre qui, après avoir aidé Hussein (cf. la geste de Lawrence d’Arabie), s’est retourné contre lui. Perfide Albion ! En contrepartie, elle confortait sa position dans la région ; en Jordanie où elle venait d’obtenir un protectorat de la SDN (comme la France en Syrie) et, aux marges de l’Arabie, sur les émirats limitrophes du golfe persique (la route des Indes) où règnent encore aujourd’hui des clans non apparentés au Prophète, rivaux puis alliés des Ibn Saoud, dont les plus puissants sont les Al Nahyane à Abu Dhabi et Dubaï.

Or, redisons-le, la tradition ou la règle veut que ne puisse accéder au califat et à la garde des lieux saints de l’islam que les membres de la famille de Mohamed. Pour la première condition, les Saoud s’en sortent en ne parlant jamais de califat ; pour la seconde, c’est plus délicat car ils contrôlent de fait Médine et La Mecque.

Chassé d’Arabie, Hussein ben Ali vit deux de ses fils devenir roi de Jordanie pour l’un (Abdallah) et roi de Syrie puis d’Irak pour l’autre (Fayçal). Ceci n’est pas anodin. Parmi les protagonistes de la guerre civile syrienne, il y a des personnalités favorables au retour de la dynastie hachémite mais aucun courant ne le revendique ouvertement. Pour l’instant ! En revanche, l’appartenance de nombre d’entre eux aux clans ennemis des Saoud n’est pas pour rassurer la dynastie régnante en Arabie. Ce, d’autant que la monarchie jordanienne, hachémite, fait de plus en plus figure de modèle. Il n’est pas exclu que, dans l’avenir, un courant favorable à la restauration de la famille Hussein Ben Ali sur le trône de l’Arabie voie le jour. Ainsi, toutes les conditions sont en place pour une guerre de succession qui, en réalité, se joue déjà en Syrie.

DAECH, lui, ne s’embarrasse pas de subtilités ; il joue à fond la carte de la légitimité religieuse et tribale. C’est ainsi qu’il essaie habilement de récupérer tous les héritages, chiites autant que sunnites, en se choisissant un chef conforme aux prescriptions édictées pour l’exercice du califat. Si, au lieu d’Abu Bakr Al-Baghdadi, issu d’une famille pauvre, DAECH s’était choisi un membre de l’élite hachémite comme chef, je crois qu’il pourrait gagner son pari. Mais il n’est pas exclu que l’idée lui en vienne.

Depuis 1978 et la déposition du Shah d’Iran par les ayatollahs, l’Iran et l’Arabie Saoudite rejouent la Guerre froide. La guerre civile syrienne, c’est aussi cela…

________________

[1] Des accords sur lesquels pèse un universel opprobre alors qu’ils n’avaient rien d’anormal. Je rappelle à ceux qui l’auraient oublié que les trois puissances concernées, la France, l’Angleterre et la Russie, étaient en guerre contre l’Empire ottoman allié des Allemands. D’ailleurs, les tribus arabes n’avaient pas attendu les Occidentaux pour se disputer les dépouilles du Sultan.

[2] Deux épisodes d’un seul et même projet qui en comportait trois : la destruction des trois états (Irak, Syrie et Iran) les plus menaçants pour Israël voulue et mise en œuvre par les faucons américains et le complexe militaro-industriel, dont le représentant le plus voyant et le plus puissant fut le très controversé Dick Cheney, secrétaire à la défense puis Vice-Président des Etats-Unis sous Georges Bush, patron de Halliburton, membre du Conseil consultatif du Jewish Institute for National Security Affairs.

[3] Les membres de la coalition présentée comme « anti-Daech » mais, en réalité, anti-syrienne.

[4] Sachant qu’aucune d’entre elles, pas même l’Armée syrienne libre, n’est autonome.

[5] …courant devant, revenant en arrière pour voir si ça suit, remuant beaucoup de vent pour, en définitive, rentrer à la niche la queue basse.

[6] Certaines variantes de l’islam le disent ouvertement. Pour info, 95% des prescriptions de l’islam préexistaient à l’islam.

[7] L’arabe est, comme l’hébreu, une variante de l’araméen, langue sémitique des descendants de Sem (les Sémites), qui ont peuplé l’Aram, c’est-à-dire la Syrie de la Bible.

[8] Mais cette perspective s’éloigne grâce aux Russes.

[9] Aujourd’hui, de nombreux indices montrent que l’ASL n’est plus qu’une « marque » utilisée comme couverture par les Etats-Unis et ses alliés arabes pour armer et financer des islamistes.

[10] Ensemble de normes émanant de la volonté de Dieu, la charia codifie toute la vie publique et privée des musulmans, et les relations sociétales.

[11] Ce que le chef de DAECH prétend être en adoptant le nom Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi.

[12] C’est-à-dire gardiens des lieux saints, pas shériff genre western (au sens premier, « saint »).

[13]C’est la tribu du gouverneur de la banque de Mossoul dont j’ai signalé dans l’article consacré à DAECH qu’il avait toujours sous sa garde et celle de sa tribu la plus grande partie des fonds saisis. Les Chammars sont présents du sud de l’Arabie à la Syrie en passant par la Jordanie et l’Irak. Dans ce pays, ceux du nord sont sunnites ; ceux du sud chiites. A méditer !

* * *

Epilogue en vue

Vers un nouveau Yalta ?

Depuis 1978 et la déposition du shah d’Iran par les ayatollahs, l’Iran et l’Arabie Saoudite jouent une version régionale de la Guerre froide. La guerre civile syrienne, c’est aussi cela. La Guerre froide, cela signifie, après s’être partagé le monde, mener des guerres par procuration pour agrandir son pré-carré. C’est très exactement ce qui se passe en Syrie entre ces deux pays. A ceci près que l’Iran, là encore, est en défense car, depuis trente ans, ce pays subit, comme la Russie, une formidable pression d’un occident soumis à l’Amérique.